「株で勝てないのは当たり前」という言葉を耳にすると、思わず落ち込む方もいるでしょう。

しかし実際には、多くの投資家が思うように利益を出せず、市場を去らざるを得ない状況が存在します。

なぜ、これほど多くの人が失敗を繰り返してしまうのでしょうか。

その背景には、誰もが陥りやすいNGパターンがいくつか潜んでいます。

特に初心者は、直感的な売買や断片的な情報に振り回されやすく、結果として損失を重ねることが少なくありません。

本記事では、投資初心者がハマりがちな4つのNGパターンと、その具体的な対策を解説します。

株で利益を出すためには、感情に振り回されず、客観的な視点を持つことが何より大切です。

ぜひ最後までお読みいただき、ご自身の投資行動を見直すきっかけにしてください。

株で勝てないのは当たり前|データから考察してわかったこと

「株で勝てないのは当たり前」という言葉を耳にすると、投資に対して悲観的な印象を受ける方もいるでしょう。

しかし実際、多くの統計データでも個人投資家の損失率は高く、勝ち続ける難しさが浮き彫りになっているようです。

ここからは、複数のデータを手がかりに、その理由を掘り下げてみましょう。

- 一般的には9割の人が失敗すると言われている

- 日経マネーによると約半数が負けている

- 金融庁によると投資信託の成功率は約8割だった

実情を知ることで、打開策を探るヒントになるはずです。

一般的には9割の人が失敗すると言われている

投資の世界では「個人投資家の約9割が失敗している」という説を耳にする機会が多いのが現状です。

ただ、これは明確な公的統計による裏付けではなく、証券会社や有識者の見解、あるいは海外の調査などをもとに推測された数字だと考えられています。

ひろ

ひろそれでも、株式市場で安定的に利益を得ることが難しいのは事実といえるでしょう。

要因としては、投資経験の不足や情報の偏りが代表的です。

さらに、株価の変動に翻弄されて冷静な判断を欠いたり、資金管理を怠って大きくレバレッジをかけすぎたりする例も散見されます。

そうした行動パターンが積み重なると、失敗率は必然的に高まると思います。

また、周囲の「大儲けした」という話に飛びつく心理もリスクを増大させる原因です。

結果として、多くの投資家が予測外の急落に対処できず、いつの間にか「9割が失敗」という印象を強めてしまうのではないでしょうか。

日経マネーによると約半数が負けている

日経マネーが毎年実施する「個人投資家調査」で、2020〜2023年の「1%以上の利益」が出た勝ち組投資家の割合を以下にまとめました。

| 年度 | 勝ち組の割合 |

|---|---|

| 2020年 | 48% |

| 2021年 | 53% |

| 2022年 | 55% |

| 2023年1~3月 | 60% |

上記の表より勝ち組の割合がおよそ50%であることがわかります。つまり、負け組もおよそ50%いるということです。

調査対象の属性によって偏りが生じる可能性がありますが、株式投資で継続的にプラスを維持する難しさを物語っているといえるでしょう。

実際、市場の上下動を深く予測するには、企業分析や経済情勢の把握が欠かせません。

しかし、多忙な日常を送る人ほど、そうした下調べに十分な時間を割けないケースが多いようです。

さらに、株価の乱高下に一喜一憂するあまり、頻繁な売買を重ねて手数料だけが膨らむ事例も目立ちます。

なお、損失拡大の主要因としては、自分のリスク許容度を上回る投資や、損切りを決めないまま含み損を放置する行為が挙げられるでしょう。

そうした状況を踏まえれば、投資家の半数近くが苦戦するのも不思議ではありません。

金融庁によると投資信託の成功率は約8割だった

金融庁の公開資料を確認すると、2022年3月末の時点で、運用損益がプラスとなっている顧客が約79%というデータが示されています。

ただし、この数字は投資信託全体の成果を包括的に表すわけではありません。

安定性が高いインデックスファンドや長期積立投資などに焦点を当てた場合の統計だと考えられるでしょう。

個人が直接株を売買する場合と比べ、プロの運用が入る投資信託にはリスク分散や資産配分のノウハウが反映されやすいという利点があります。

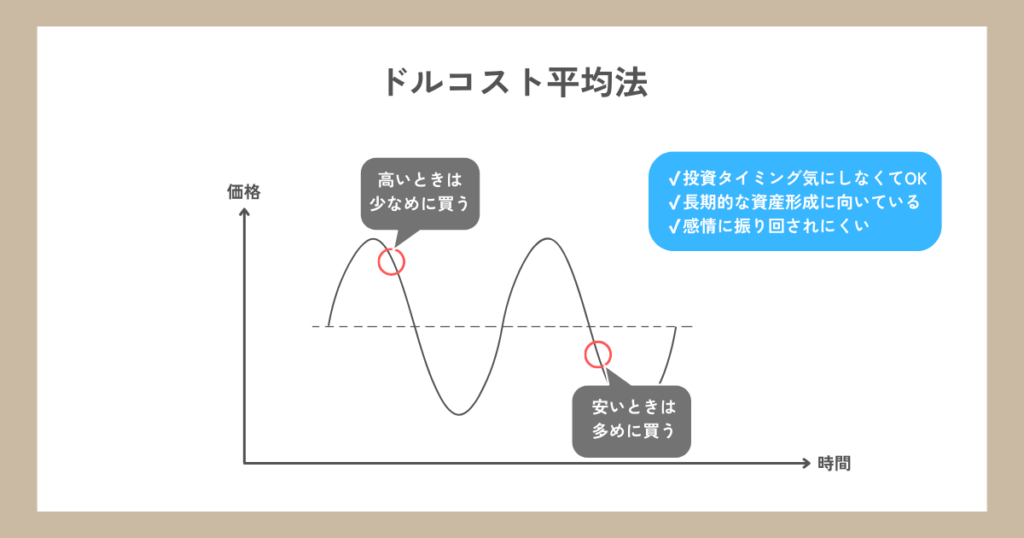

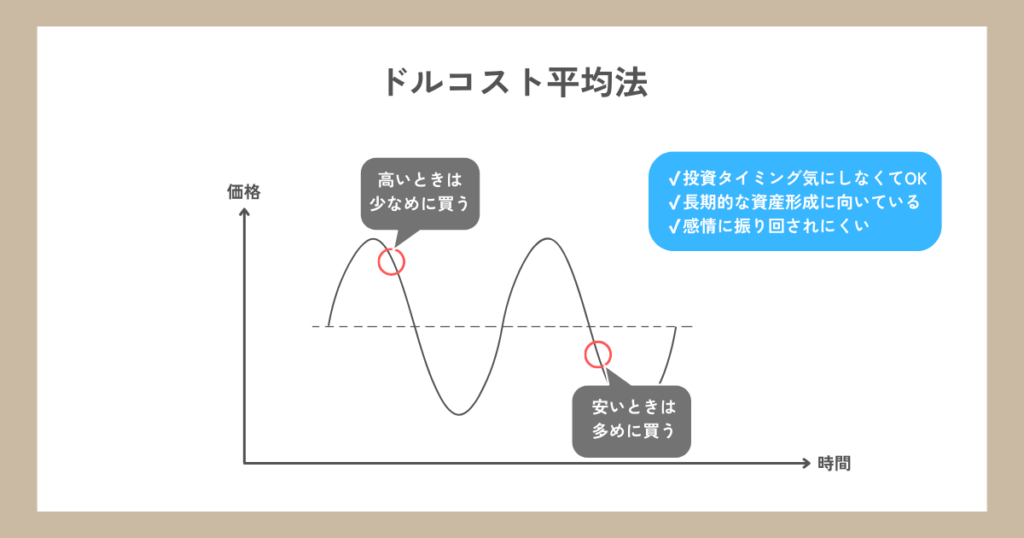

さらに、積立投資は相場が下落しているときにも自動的に買い付けが行われ、取得単価の平均化を図れる(ドルコスト平均法)ため、長期的にプラスに転じる確率が高まる仕組みです。

それでも、ファンドマネージャーの運用方針が市場環境に合わなかった場合や、世界的な金融危機などの影響を受けた場合には大きな損失を被るリスクが存在します。

よって、投資信託でも過度な安心は禁物だといえるでしょう。

また、積立金額によっては、仮に勝てていたとしてもリターンが小さい場合があります。

株で勝てない人が陥りがちな4つのNGパターンと対策

株式投資では、つい感情や思い込みに影響されることが少なくありません。

特に初心者の方は、よかれと思って始めた投資で気づけば大きな損失を抱えるケースも見受けられます。

以下では、ありがちな4つの失敗パターンとその対策を順番に見ていきましょう。

これらを理解すれば、同じミスを繰り返さずに済むかもしれません。ぜひ参考にしてください。

①直感や雰囲気だけで買ってしまうパターン

投資対象を十分に調べず、「なんとなく値上がりしそう」という感覚だけで株を買う人は少なくありません。

特に話題性の高い企業やSNSで注目されている銘柄は、勢いに惹かれて購入しがちです。

その結果、企業の業績や経済情勢を一切チェックしないまま買いに走り、思わぬ下落に巻き込まれる場合が多いでしょう。

また、値動きの激しい銘柄ほど利益も大きいと考え、リスクを軽視してしまうケースも目立ちます。

実際には、チャートのパターンや財務諸表を確認しない状態で飛び乗ると、損切りのタイミングを逃しやすい傾向があるでしょう。

こうした衝動的な取引は、冷静な判断力を奪う原因となりかねません。

投資は運や勘ではなく、データと分析を基礎に行う姿勢が大切といえます。

対策:投資判断の根拠をまとめる

投資判断の根拠を整理して書き出す習慣は、初心者が感覚的な売買を減らすうえで効果的です。

購入する銘柄を選ぶ前に、まずは以下のポイントをチェックリスト化してみてください。

- 業績・財務指標

- 売上高や利益率、自己資本比率が安定成長しているか

- 競合他社の動向

- 類似企業のシェアや強みを比較し、市場内での位置づけを把握する

- 株価の最近の値動き

- 直近の上下幅を把握して、極端な高値掴みを避ける

上記3つをメモするだけでも、なぜその銘柄を買うのかが明確になるはずです。

さらに、投資日記などで売買結果を振り返れば、判断材料の正しさを客観的に検証できるでしょう。

こうしたプロセスを重ねることで、自分の投資スタンスが徐々に洗練されるかもしれません。

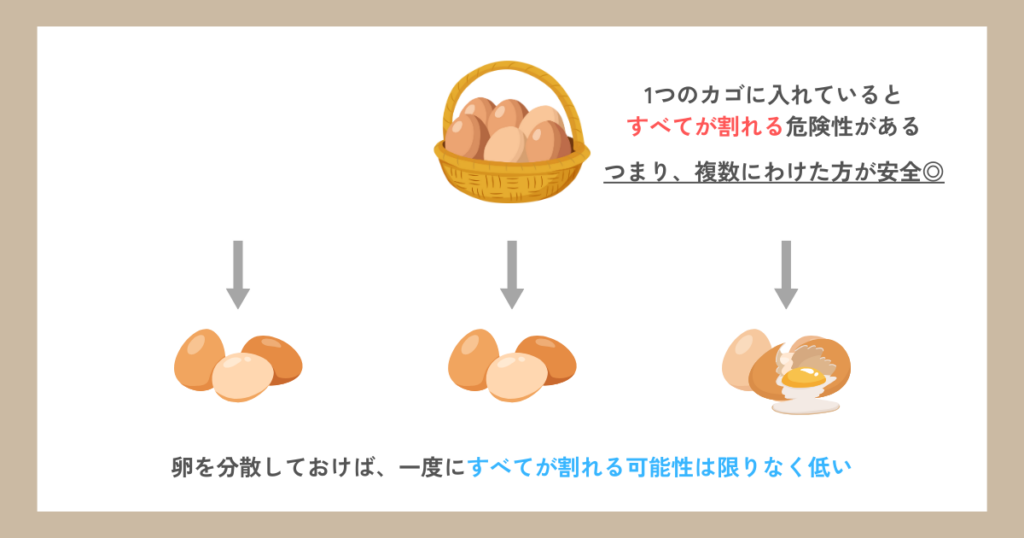

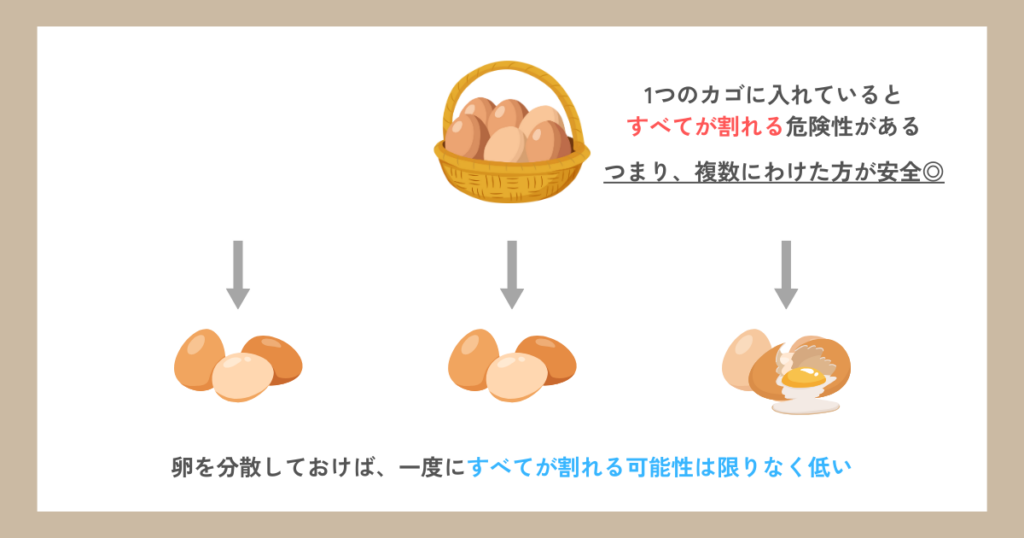

②過度な集中投資をしてしまうパターン

一つの銘柄や業種に資金を集中しすぎると、そのセクターが落ち込んだときに大きなダメージを受ける恐れがあるでしょう。

たとえば、IT関連株に偏らせたポートフォリオで急激な調整が起きると、資産が大幅に目減りするケースも珍しくありません。

「一撃で大きなリターンを得たい…!」という心理があると思いますし、実際、集中投資がうまくはまれば高いリターンを生む可能性を秘めています。

しかし、その反面、相場全体の流れや個別企業の業績悪化などが重なると、取り返しのつかない損失を被るリスクが大きいです。

特定のテーマ株や急騰銘柄へ資金を投下する際は、冷静なリスク管理が欠かせないといえます。

対策:ポートフォリオを分散させる

過度な集中投資を避けるには、複数の銘柄や資産クラスに資金を分散することが重要です。

具体的には、以下のようなアプローチが挙げられます。

- 異なる業種への投資:IT、食品、金融など多角的に保有

- 地域の分散:国内株だけでなく、海外ETFや外国債券への投資を検討

- 運用スタイルの組み合わせ:高配当狙い、成長株狙い、インデックス投資などを併用

一部の銘柄が下落しても他の部分でカバーできる可能性が高まるでしょう。

また、分散投資は資金効率が落ちると思われがちですが、リスクを軽減する効果を考えれば長期的な安定度は向上するはずです。

焦って一度にすべてを買うのではなく、時間をかけて買い増しすることもポイントといえます。

③短期的な値動きだけを追いすぎるパターン

株価の上下動に目を奪われすぎると、長期的な視点が欠けたまま売買を繰り返す恐れがあります。

特に初心者の場合、1日の値動きで利益が出れば「もっと上がるかも」と欲張り、下がれば「もうだめだ」と焦って損切りしてしまうことも少なくありません。

また、常に相場に張り付くことで精神的なストレスも大きくなります。

結果として、大局観を見失いがちになるため、成長余地がある銘柄を早々に手放してしまう可能性もあるでしょう。

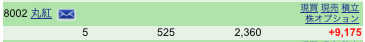

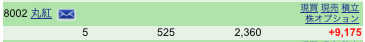

筆者は、コロナ禍で、丸紅の株をほぼ全て手放してしまいました。仮に今持っておけば、約4倍ほどになっていたのです…。

短期売買が悪いわけではありませんが、自分の生活スタイルや知識量を踏まえて、適切な保有期間を設定する意識が大切です。

対策:小さな値動きで一喜一憂しない

小刻みな値動きに振り回されないためには、まず自分の投資スタンスを明確にしておくことが重要です。

- 3カ月以上は保有する

- 1日の値動きはチェックしすぎない

など、ルールを先に決めてしまえば、焦りからくる無駄な取引を減らせるでしょう。

加えて、値動きを見すぎると冷静さを失いやすいので、スマホの株価アプリを頻繁に開かない工夫も有効です。

もし短期取引に挑戦したいなら、手数料や税金を差し引いた後にどれほどの利益が出るかシミュレーションしておくと、過剰な売買を抑えられるでしょう。

こうした対策を積み重ねることで、小さな上下動に惑わされず、より安定した投資生活を送りやすくなるはずです。

④SNSやネットの掲示板の情報に依存しすぎるパターン

SNSや掲示板を利用すると、気軽に銘柄の噂や投資アイデアが手に入るので便利だと感じる方も多いでしょう。

しかし、SNSなどの情報源には虚偽や誇張が混じっている場合があるため、鵜呑みにすると大きなリスクを背負う恐れがあります。

例えば、以下のような文言には要注意です。

- 〇〇が急騰するらしい

- これから爆上げ間違いなし

といった書き込みは、人々の注目を集めるために誇大表現が含まれていることも少なくありません。

実際、中身をよく見てみるとデータの裏付けがなかったり、個人の推測で語られていたりするケースも多いです。

結果として、根拠の薄い情報に振り回された末、思わぬ損失を被る投資家が後を絶たないでしょう。

SNS自体は決して悪いものではありませんが、使い方を誤れば危険な落とし穴になりえます。

対策:複数の情報源をチェックする

掲示板やSNSの情報を参考にする場合は、必ず他の情報源と突き合わせて検証する習慣を身につけるとよいでしょう。

たとえば、ニュースサイトや企業のIRリリースを確認して、話題になっている材料が事実かどうかを確かめるだけでもリスクは大幅に減るはずです。

さらに、可能であれば証券会社のレポートや企業の決算資料もチェックし、数字面から裏付けを取ると信頼度が高まるでしょう。

こうした作業を怠ってしまうと、ただの噂話に踊らされる危険が高まります。

リスク管理の観点から、投資資金を守るためにも慎重な情報収集を心がけてください。

複数の視点を取り入れることで、過度な依存を避けつつ、より客観的な判断に近づけるでしょう。

株で勝てる人がやっている3つのこと

株式投資で利益を安定して得られる人には、共通する思考や習慣が存在します。

もちろん運やタイミングも大切ですが、長期的な視点や冷静な判断力、そして学習意欲の積み重ねが成功の土台になっているようです。

ここからは、特に重要とされる3つのポイントについて見ていきましょう。

- 長期投資を前提に運用をしている

- 「欲望」と「恐怖」に冷静に向き合っている

- 日頃から経済や投資の勉強を行っている

長期投資を前提に運用をしている

短期間で大きな利益を狙うトレード手法もありますが、株で堅実に勝ち続ける投資家は長期的な視野を重視する傾向があります。

特に、企業の成長や配当利回りを考慮しながら数年単位で保有することで、相場の一時的な変動に左右されにくいでしょう。

たとえば以下のような工夫が考えられます。

- 業績の安定した企業を選ぶ

- 売上や利益が継続的に伸びているかどうかは、長期保有の目安になります

- 時間を味方にする

- 定期的な買い増しや積立投資を行うと、高値掴みのリスクを分散しやすいです

こうしたアプローチは、大幅な下落相場でも慌てて損切りせずに済む可能性を高めるでしょう。

長期の視点を持つことで、日々の値動きに一喜一憂せず、冷静に投資判断を行いやすくなるはずです。

「欲望」と「恐怖」に冷静に向き合っている

株価が上昇すると「もっと儲けたい」という欲望が膨らみ、下落すると「これ以上は損したくない」という恐怖が増大しがちです。

こうした感情は誰にでも起こるものですが、勝ち続ける投資家は感情に流される前に一度立ち止まって考えます。

例えば、相場が急騰しているときも

- 「根拠がない上昇ではないか」

- 「買い時を逃したかもしれないが、無理に追わなくていいか」

と冷静に判断できるでしょう。

逆に大きく下落した際にも「焦って投げ売りする必要はあるか」「会社の業績は変わっていないか」などを吟味する姿勢が大切です。

自分が抱く欲望や恐怖を“当たり前の感情”として受け止め、あらかじめ売買ルールを決めておくことで、感情だけに支配されるリスクを抑えられるでしょう。

日頃から経済や投資の勉強を行っている

市場の動きを正しく捉えるためには、普段から経済ニュースや企業情報にアンテナを張っておく必要があります。

たとえば、金利が上がるとどんな業種が影響を受けやすいのか、あるいは為替レートの変化が輸出企業に与えるインパクトなど、基礎的な知識を知っておくと銘柄選定で役立つ場面が増えるでしょう。

さらに、投資関連の書籍やセミナーを活用すれば、売買手法やリスク管理のコツを体系的に学べるはずです。

以下のような学習法を取り入れると、継続した知識のアップデートが可能になります。

| 学習方法 | 特徴 |

|---|---|

| 投資本・雑誌 | 解説が豊富で理解を深めやすい |

| オンラインセミナー | 具体的な事例や質疑応答が行いやすい |

| 経済ニュースの視聴 | 最新の動向をリアルタイムで把握可能 |

こうした積み重ねが、投資判断の精度を高めるだけでなく、リスクへの備えを万全にする要因にもなるでしょう。

また、以下の方法で投資の勉強を継続的に続けるのもおすすめです。

株で買っている筆者の積立投資の実績を公開

以下に、4年9ヶ月保有しているS&P500の積立投資のトータルリターンを記載します。

- 保有期間:4年9ヶ月

- 積立投資楽:毎月5万円

- トータルリターン:+1,944,983(+68.24%)

「積立投資だから利益が出て当たり前だろ」と思うかもしれません。

しかし、仮に2021年の1月ごろに売却していたらマイナスとなっていたでしょう。

積立投資は長期運用が前提ですし、筆者の場合は、米国経済の成長率にかかっています。

長期で運用をすれば、確かにリスクは小さくできますが、「長期投資=絶対に勝てる」ではないのです。

まとめ

株式投資で安定的に勝ち続けるのは容易ではありませんが、今回紹介したNGパターンを回避するだけでも、リスクを大幅に抑えることができます。

特に、直感的な売買や過度な集中投資は、初心者が陥りやすい典型的な失敗です。投資の根拠を明確にして分散投資を意識することで、リスクをコントロールしやすくなるでしょう。

また、短期的な値動きに過度に左右されず、長期的な企業の成長性を見極める視点を持つことも重要です。

さらに、SNSや掲示板の情報をうのみにせず、複数の情報源を照らし合わせることで、より客観的な投資判断が可能になります。

最終的に、株式投資の成否を分けるのは「知識」と「判断力」です。

感情に流されず、自分なりの投資ルールを磨き上げ、地道に経験を積むことこそが成功への近道といえるでしょう。

今回の内容を参考に、あなたの投資スタイルをもう一度点検してみてください。