「株は売らなければ損をしない」という言葉を聞いたことはありませんか?

多くの投資家がこの格言を信じて株を持ち続けていますが、果たしてそれは本当に正しい選択なのでしょうか。

株式投資には様々な戦略がありますが、長期保有は特に初心者にとって魅力的に映ります。しかし、その裏には意外な落とし穴が潜んでいるかもしれません。

本記事では、株式の長期保有のメリットとデメリットを徹底的に解説します。

さらに、実際に長期保有で成功した事例や失敗した事例も紹介し、皆さんの投資判断の一助となる情報をお届けします。

果たして、株を持ち続けることは本当に賢明な選択なのでしょうか?それとも、別の戦略を取るべきなのでしょうか?

投資の世界には絶対的な正解はありませんが、正しい知識を身につけることで、より良い判断ができるようになります。

あなたの大切な資産を守り、増やすために、ぜひこの記事をお読みください。

株は売らなければ損をしないって本当?

「株は売らなければ損をしない」という考え方は、一見理にかなっているように思えますが、実際にはそう単純ではありません。

以下の問題点をご覧ください。

| 問題点 | 説明 | 対策 |

|---|---|---|

| 機会損失 | 株価が下落しても売却しなければ損失は確定しないが、より良い投資機会を逃す可能性がある。 | 他の投資機会と比較し、資金を有効活用する判断を行う。 |

| 長期的な株価回復の不確実性 | 企業の業績悪化や市場環境の変化により、株価が長期的に回復しないリスクがある。 | 回復の見込みが低い場合は損切りを検討。 |

| 心理的ストレス | 含み損を抱えたままの保有は精神的な負担になる。 | 明確な投資ルールを設ける。 |

まず、株価が下落しても売却しなければ損失は確定しませんが、その間に機会損失が生じる可能性があります。

例えば、下落した株式を保有し続けることで、より良い投資機会を逃す可能性があります。

また、企業の業績悪化や市場環境の変化により、株価が長期的に回復しないこともあるでしょう。

そのため、「いつかは上がるだろう」と漫然と保有し続けることは、さらなる損失につながりやすいです。

さらに、株式を長期保有することで、心理的なストレスが生じる可能性もあります。

含み損を抱えたまま保有し続けることは、精神的な負担になりやすいからです。

ひろ

ひろ特に、投資を始めたばかりの人は要注意。

重要なのは、単に損失を確定させないことではなく、長期的な視点で適切な判断を下すことです。

企業のファンダメンタルズや市場環境を定期的に分析し、必要に応じて損切りや銘柄の入れ替えを検討することが大切です。

したがって、「株は売らなければ損をしない」という考え方に固執するのではなく、状況に応じた判断が求められます。

また、株の放置に関して詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてみてください。

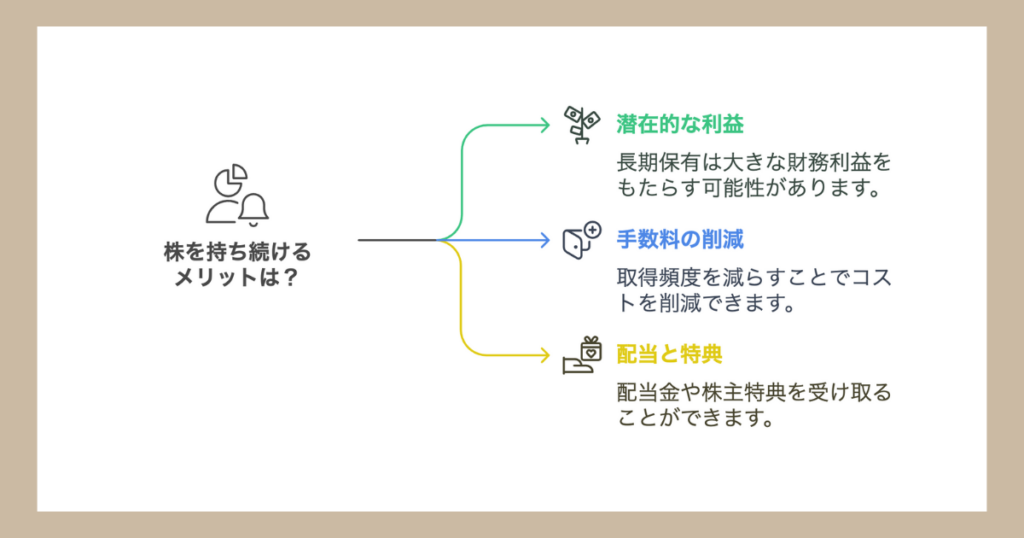

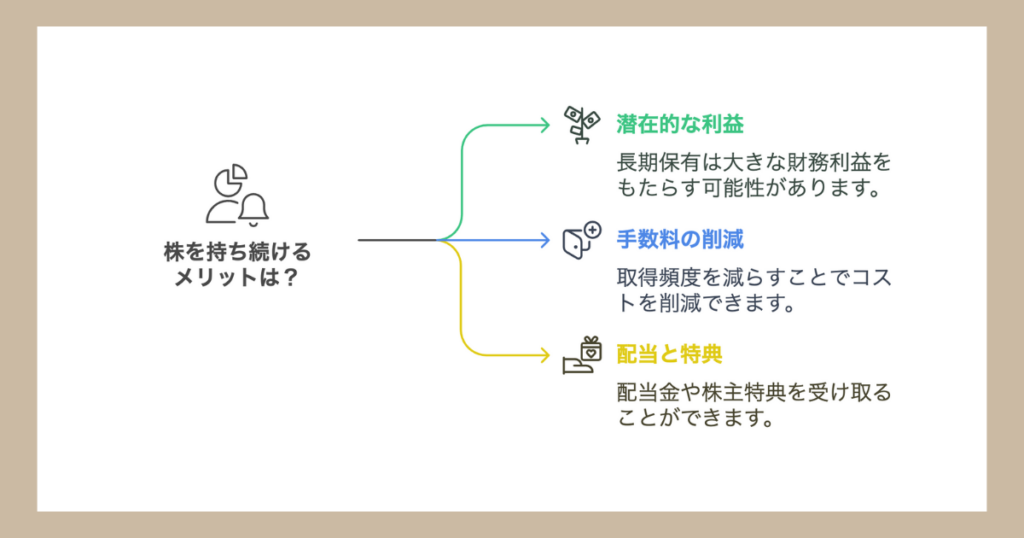

株を持ち続けるメリット

株式を長期保有することには、いくつかの重要なメリットがあります。

- 大きな利益を得られる可能性がある

- 取引手数料を抑えられる

- 配当金や株主優待を受け取れる

これらのメリットを理解することで、より効果的な投資戦略を立てることができるでしょう。

大きな利益を得られる可能性がある

株式を長期保有することで、大きな利益を得られる可能性が高まります。

優良企業の株式は、短期的には変動があっても長期的には成長する傾向にあります。

例えば、アメリカの個人投資家ロン・リードさんは、1959年から株式投資を始め、優良企業の株を長期保有し続けた結果、92歳で亡くなった2014年時点で約9.6億円の資産を築きました。

また、日本の個人投資家の中にも、15歳で投資を始めて49年かけて1億円を達成した例や、20歳で始めて26年で1億円近い資産を構築した例があります。

これらの成功例は、長期保有が大きな利益をもたらす可能性を示しています。

さらに、長期保有は複利効果を最大限に活用できるメリットがあります。配当金を再投資することで、時間とともに資産が指数関数的に成長する可能性があるのです。

取引手数料を抑えられる

株式の長期保有は、取引手数料を大幅に抑えられるという大きなメリットがあります。

頻繁に売買を行うと、その都度手数料が発生し、利益を圧迫します。

例えば、極端な例として、一度株式を購入し、死ぬまで保有した場合、支払う手数料は「購入時」の1回だけになりますよね。

これは、投資家にとって確実なコスト削減です。

また、手数料の節約は、長期的には大きな差となって現れます。

例えば、以下の表をご覧ください。

| 手数料 | 30年後の資産額(100万円の投資) |

|---|---|

| 2.0%(高コスト) | 約432万円(40%減) |

| 0.5%(低コスト) | 約720万円(基準値) |

上記の表では手数料が高いと、30年後に40%の差が生じてしまいます。

投資金額が多ければ、より差が開きますし、決して見過ごせない金額になるでしょう。

このように、取引手数料の抑制は、長期的な資産形成において非常に重要な要素となるのです。

配当金や株主優待を受け取れる

株式の長期保有には、継続的に配当金や株主優待を受け取れるという大きなメリットがあります。配当金と株主優待の比較を以下の表にまとめました。

| 項目 | 配当金 | 株主優待 |

|---|---|---|

| 内容 | 企業の利益の一部を株主に還元 | 企業が提供する特典(割引券、ギフトなど) |

| 受け取り方 | 現金(銀行口座などに入金) | 物品・サービスとして提供 |

| 影響 | 再投資することで 複利効果 を得られる | 企業によっては 長期保有で優待が豪華になる |

| 例 | 配当利回り 2% の株を100万円分所有 → 年間 2万円 の配当金 | 飲食店の株を保有すると 食事券 を毎年受け取れる |

配当金は企業の利益の一部を株主に還元するもので、定期的な不労所得となります。

例えば、配当利回りが2%の株式を100万円分所有していた場合、年間2万円の配当金を受け取ることが可能。投資金額が増えれば、配当金も当然増えます。

| 投資額 | 年間の配当金 |

|---|---|

| 100万円 | 2万円 |

| 500万円 | 10万円 |

| 1,000万円 | 20万円 |

この配当金を再投資することで、複利効果を生み出し、資産をさらに成長させられるでしょう。

株主優待は企業が株主に対して提供する特典で、割引券や食事券、カタログギフトなどがあります。

長期保有をしていれば、これらの優待を毎年継続して受け取ることができます。

中には、保有期間が長くなるほど優待内容が良くなる企業もあるのです。

配当金と株主優待は、株価の上昇とは別の形で投資家に利益をもたらす重要な要素となっています。

また、月に1万円の配当金から目指したい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

以下では、コーヒー好きにおすすめの株主優待を紹介しています。

筆者もコーヒーが好きなので、どれを買おうかと迷っているところです。

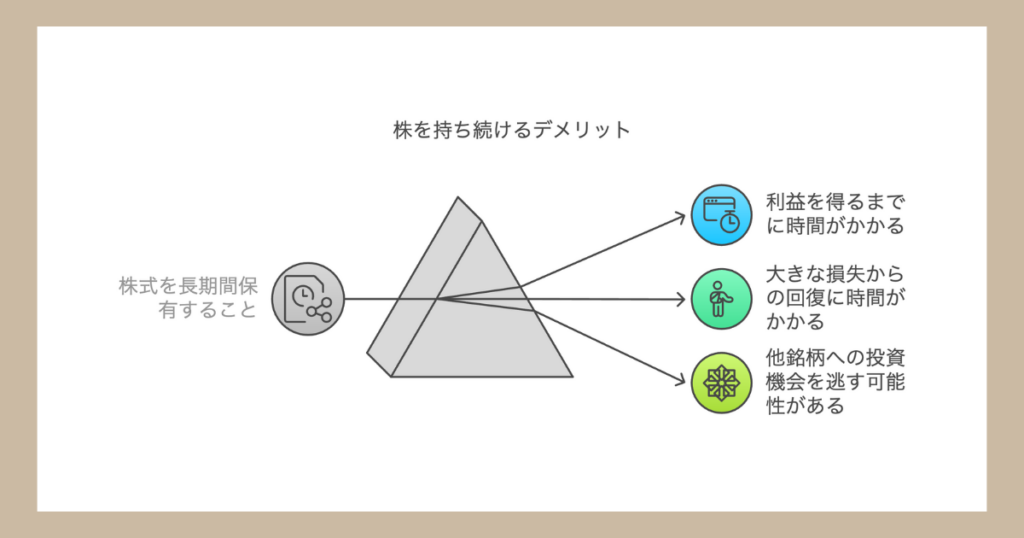

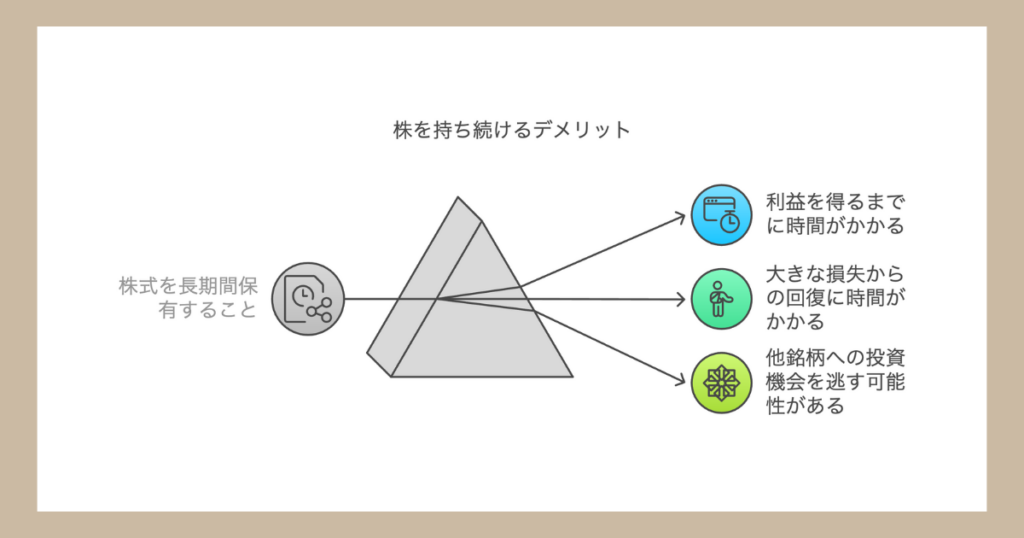

株を持ち続けるデメリット

株式の長期保有には多くのメリットがありますが、同時にいくつかの重要なデメリットも存在します。

以下では、株を長期間保有することの主な欠点について詳しく説明します。

- 利益を得るまでに時間がかかる

- 大きな損失からの回復に時間がかかる

- 他銘柄への投資機会を逃す可能性がある

利益を得るまでに時間がかかる

株式の長期保有では、利益を得るまでに相当な時間がかかることが大きなデメリットの一つです。

短期的な値動きに左右されず、企業の長期的な成長を期待して投資するため、結果が出るまでには数年から数十年かかる可能性があります。

例えば、10年以上先まで利益を得られない可能性もあるでしょう。この間、投資した資金は他の用途に使えず、流動性が制限されます。

また、長期間にわたって株価が横ばいや下落傾向にある場合、投資家は心理的なストレスを感じる可能性があります。

特に、投資を始めたばかりの人にとっては、悩まされるのではないでしょうか。

さらに、将来の経済状況や企業の業績を正確に予測することは困難であり、長期保有によって予期せぬリスクに晒される可能性も。

そのため、長期投資を行う際は、忍耐力と強い意志が必要です。

大きな損失からの回復に時間がかかる

株式の長期保有において、大きな損失からの回復には非常に長い時間がかかる可能性があります。

例えば、ある日本株ファンドマネージャーは昭文社HDの株を購入後、株価が半値まで下落しても保有を続け、さらに買い増しをしたことで大きな損失を被りました。

また、2020年の三菱自動車の例では、10ヶ月で261万円もの損失が発生しています。さらに深刻な場合、レナウンのように企業が倒産し、投資額が全て失われるケースも。

このような大きな損失から回復するには、株価が元の水準に戻るまで長期間待つ必要があり、その間に機会損失も発生します。

損失を抱えたまま長期保有を続けることで、心理的なストレスも大きくなるでしょう。定期的なポートフォリオの見直しや、適切なリスク管理が重要となります。

他銘柄への投資機会を逃す可能性がある

| デメリット | どんなリスク? | どうすればいい? |

|---|---|---|

| チャンスを逃す | 資金が固定され、新しい成長企業や割安な株を買えなくなる。 | 定期的に市場をチェックして、いい投資先がないか見る。 |

株式の長期保有には、他の有望な投資機会を逃してしまう可能性があるというデメリットがあります。

特定の銘柄に資金を長期間固定することで、新たに登場した成長性の高い企業や、一時的に割安になった優良企業の株式を購入する機会を逃してしまう可能性があります。

例えば、テクノロジーセクターの急成長や、新興市場の台頭など、市場環境の変化に柔軟に対応できないかもしれません。

また、長期保有している銘柄の業績が低迷している間に、他の銘柄が大きく上昇するケースもあります。

さらに、分散投資の観点からも、一部の銘柄に資金が集中することでリスクが高まる可能性が高いです。

そのため、長期保有戦略を採用する際も、定期的に市場動向を確認し、必要に応じてポートフォリオの見直しを行うことが重要です。

「損切り」も視野に入れることが大切

株式投資において、「損切り」を適切に行うことは非常に重要です。損切りとは、損失が拡大する前に投資を中止し、損失を確定させることを指します。

多くの投資家は、含み損を抱えた株式を売却することに抵抗を感じますが、これが更なる損失につながる可能性があります。

例えば、前述したある日本株ファンドマネージャーは、昭文社HDの株価が半値になるまで保有を続け、さらに買い増しをしたことで大きな損失を被りました。

適切な損切りのタイミングを見極めるには、以下の点を考慮することが大切です。

- 投資理由の再評価:当初の投資理由が依然として有効かどうかを定期的に確認する。

- 損失許容範囲の設定:事前に許容できる損失の上限を決めておく。

- 市場環境の分析:全体的な市場動向や当該企業の業界動向を把握する。

- 感情的な判断の排除:「いつか戻るはず」という希望的観測に頼らない。

損切りは短期的には痛みを伴いますが、長期的には資産を守り、より良い投資機会に資金を振り向けることができます。

適切な損切りは、健全な投資戦略の一部として認識することが大切です。

株を持ち続ける際のリスク管理方法

株式を長期保有する際には、適切なリスク管理が不可欠です。以下に具体的な方法をまとめました。

- 分散投資を行う

- 情報収集を怠らない

- 短期的な市場変動に惑わされない

これらの方法を組み合わせることで、長期投資のリスクを軽減し、安定した資産形成を目指すことができます。

分散投資を行う

分散投資は、株式長期保有におけるリスク管理の要となる重要な戦略です。

複数の異なる銘柄、業種、そして地域に投資を分散させることで、特定の株式や市場の下落リスクを軽減します。

| 分散の種類 | 具体例 | 効果 |

|---|---|---|

| 地域の分散 | 国内株、海外株、債券、不動産投資信託(REIT) | 一つの国や地域の経済状況に左右されにくくなる。 |

| 業種の分散 | IT、金融、ヘルスケア、消費財など | 特定の業界の不振による影響を抑えられる。 |

| 資産クラスの分散 | 株式、債券、コモディティ、不動産 | 価格変動が異なる資産を組み合わせることでリスクを分散できる。 |

| 投資方法の分散 | 個別株、インデックスファンド、ETF | 手軽に分散投資ができ、管理も簡単になる。 |

例えば、国内株式だけでなく、海外株式や債券、不動産投資信託(REIT)などにも投資することで、地域や資産クラスの分散を図ることができます。

また、同じ業種に偏らないよう、IT、金融、ヘルスケア、消費財など、様々な業種の株式に投資することも重要です。

分散投資の具体的な方法として、個別株式の購入だけでなく、インデックスファンドやETF(上場投資信託)を活用するのも効果的です。

一つの銘柄で多数の企業に投資できるため、手軽に分散投資を実現できます。

適切な分散投資を行うことで、ポートフォリオ全体のリスクを低減しつつ、安定したリターンを得る可能性が高まります。

情報収集を怠らない

株式の長期保有において、継続的な情報収集は非常に重要なリスク管理方法です。

市場環境や投資先企業の状況は常に変化しているため、最新の情報を常に把握しておく必要があります。

具体的には、以下のような情報を定期的に収集し、分析することが大切です。

- 会社の業績や今後の計画

- 業界の流れやライバルの動き

- 景気や政府の方針の変化

- 新しい技術や流行の変化

情報源としては、企業の IR 情報、経済ニュース、アナリストレポート、専門家の意見などを活用できます。

また、企業の決算説明会や株主総会に参加することも、直接的な情報収集の機会となります。

定期的な情報収集と分析により、投資先企業の将来性や潜在的なリスクを適切に評価し、必要に応じてポートフォリオの調整を行うことができます。

これにより、長期的な投資成果の向上につながります。

個人的にはSNSで情報収集を行うのもおすすめ。

そのまま鵜呑みにするのはよくないですが、最初の接点としては取っ掛かりやすいからです。

情報のフックとしてSNSを活用して、その後自分で深く調べていくといいでしょう。

また、以下の記事では、投資の勉強方法を6つ紹介しています。おすすめのYoutubeも記載しているので、参考にしてみてください。

短期的な市場変動に惑わされない

株式の長期保有において、短期的な市場変動に惑わされないことは重要なリスク管理方法の一つ。

株価は日々変動しますが、短期的な動きに一喜一憂せず、長期的な視点を持つことが大切です。

例えば、2008年の金融危機や2020年のコロナショックなど、短期的には大きな下落を経験しても、長期的には株式市場は回復し、成長を続けてきました。

僕もコロナショックを経験しましたが、その恩恵を大きく受けています。

一時的な下落に過度に反応せず、冷静に対応することが大切です。

短期的な市場変動への具体的な対策として以下が挙げられます。

- 投資目的と時間軸の明確化

- 長期的な資産形成が目的であることを常に意識する

- 定期的な積立投資

- 市場のタイミングを気にせず、定期的に投資を続ける

- ニュースの過度な注目を避ける

- センセーショナルな報道に振り回されない

- 長期的な視点での企業分析

- 四半期ごとの業績だけでなく、中長期的な成長性を重視する

短期的な変動に惑わされず、冷静に投資を続けることで、長期的には市場の成長の恩恵を受けられる可能性が高まります。

まとめ

株を持ち続けることは、資産形成の有効な手段の一つですが、適切なリスク管理が不可欠です。

まず、分散投資を行うことで、特定の銘柄や市場のリスクを軽減できます。複数の業種や地域に投資を分散させることが重要です。

次に、継続的な情報収集を怠らないことが大切です。市場環境や投資先企業の状況は常に変化しているため、最新の情報を把握し、適切な判断を下すことが求められます。

さらに、短期的な市場変動に惑わされないことも重要です。長期的な視点を持ち、一時的な下落に過度に反応せず、冷静に対応していきましょう。

また、「損切り」も視野に入れることを忘れないでください。適切なタイミングでの損切りは、長期的には資産を守ることにつながります。

最後に、投資は自己責任で行うものです。

自身の財務状況やリスク許容度を十分に考慮し、無理のない範囲で投資を行うことが大切です。

これらの点に注意しながら、長期的な視点で株式投資に取り組むことで、安定した資産形成を目指すことができるでしょう。