KDDI株の配当だけで生活を支えられたら、家計に心強いと感じる人は少なくありません。

通信大手としての安定感や比較的高めの配当利回りを背景に、“配当金生活”を目指す投資家もいるでしょう。

しかし、どれほどの資金を用意すべきなのか、業界特有のリスクはどの程度見込まれるのかなど、意外と知られていない要素は多いです。

本記事では、必要投資額の試算から注意すべきポイントまでを体系的に紹介し、KDDI株で夢を追う際に把握しておきたい基礎知識をまとめます。

配当金生活を実現するために不可欠な心構えや業界全体の動向も併せて解説し、将来的な資産形成へのヒントを提供します。

この記事を読めば、KDDIを軸とした配当重視の投資戦略がどのように組み立てられるのか、具体的なイメージが掴めるでしょう。

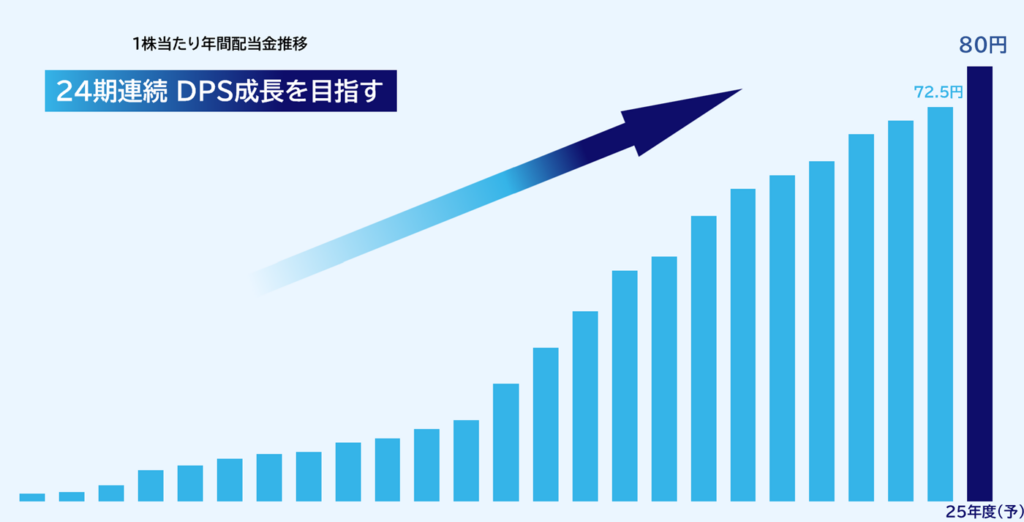

KDDIの配当金の推移

KDDIの公式HPより配当金の推移を記載します。

安定的な通信事業を背景に、長年にわたり堅調な配当実績を築いてきた企業です。

たとえば過去には1株あたり2.9円前後の配当から始まり、少しずつ引き上げを行い、現在では145円程度を維持しています。約46倍の増加となります。

過去10年間の配当金推移を表にまとめましたので、こちらもあわせて参考にしてみてください。

| 年度 | 1株あたり配当(円) |

|---|---|

| 2015 | 70 |

| 2016 | 85 |

| 2017 | 90 |

| 2018 | 105 |

| 2019 | 115 |

| 2020 | 120 |

| 2021 | 125 |

| 2022 | 135 |

| 2023 | 140 |

| 2024 | 145 |

| 2025 | 80 (2025年4月1日付で株式分割1:2) |

連続増配を続けてきた実績があるため、比較的安定した株主還元に対する姿勢が評価されやすいでしょう。

一方で、現状の配当利回りは2〜3%台と、同社株への大口投資で配当金生活を実現するには多額の資金を必要とする点も押さえておきたいところです。

また、配当金生活を実現するうえで、配当太郎さんの以下の著書が参考になりましたので、あわせて目を通しておくといいと思います。

KDDIで配当金生活は可能?必要投資額のシミュレーション

結論、KDDIで配当金生活を実現することは可能です。ただし、実現するためには、数千万以上の投資金額が必要なため、時間がかかります。

ここでは月々の配当収入を具体的に想定し、それぞれの目標額を達成するために必要とされる投資額の目安を算出します。

投資判断の材料としてご活用ください。また、以下の表では、必要投資額の概要をまとめています。

| 毎月の配当額 | 年間配当額 | 必要株数(約) | 必要投資額(約) |

|---|---|---|---|

| 3万円 | 36万円 | 2,483株 | 12,372,006円 |

| 5万円 | 60万円 | 4,138株 | 20,613,116円 |

| 7万円 | 84万円 | 5,794株 | 28,865,708円 |

| 10万円 | 120万円 | 8,276株 | 41,231,032円 |

| 15万円 | 180万円 | 12,414株 | 61,846,548円 |

①毎月3万円の配当を得る場合

| 毎月の配当額 | 年間配当額(円) | 投資額(円) |

|---|---|---|

| 3万円 | 360,000 | 約12,372,006 |

KDDIは1株当たり145円の配当金を出しており、株価は4,982円、配当利回りは2.81%です。

この条件をもとにすると、36万円 ÷ 145円 ≈ 2,483株が目安になり、投資総額は約1,237万円です。

単一銘柄にこれだけの資金を投入する場合、分散投資を検討しないと株価変動や減配リスクを一手に背負う恐れがあるでしょう。

通信セクターは比較的ディフェンシブですが、政府による料金見直しや競合企業との価格競争など外部要因に左右されやすい側面もあります。

ディフェンシブ銘柄とは、景気動向に業績が左右されにくい銘柄のこと。

配当金での生活を見据えるなら、財務指標や中期経営計画を定期的にチェックし、無理のない買い増しペースを検討すると安心です。

長期目線で保有を続けながら、慎重かつ計画的に資産形成を図る姿勢が求められるでしょう。

②毎月5万円の配当を得る場合

| 毎月の配当額 | 年間配当額(円) | 投資額(円) |

|---|---|---|

| 5万円 | 600,000 | 約20,613,116 |

月々5万円の配当をKDDI株から確保したい場合、1株あたり145円の配当金を前提とすると、60万円 ÷ 145円 ≈ 4,138株が必要になり、株価4,982円で投資額はおよそ2,060万円に達します。

ひろ

ひろここまで大きな資金を投入するならば、政策リスクや業界特有の競争激化などを十分考慮しておきたいところ。

実際、通信業界は経済の動向に左右されにくい一方、設備投資に巨額の資金が必要となる局面も少なくありません。

配当金生活を狙ううえでは、配当利回りだけでなく、企業のキャッシュフローや将来の利益成長性を検証することが欠かせないでしょう。

投資リスクを抑制したい場合は、他セクターの高配当銘柄や投資信託などとの組み合わせも一案です。

長期的視点でコツコツ買い増ししていく形が堅実だと思います。

③毎月7万円の配当を得る場合

| 毎月の配当額 | 年間配当額(円) | 投資額(円) |

|---|---|---|

| 7万円 | 840,000 | 約28,865,708 |

毎月7万円の配当所得をめざすなら、84万円 ÷ 145円 ≈ 5,793株が必要になるでしょう。株価を4,982円として試算すると、投資総額は約2,889万円です。

これほどの資金を投じる際は、配当方針や財務健全性を細かくチェックしておくことが大切です。

通信インフラ事業は比較的安定性が高い一方、5Gや6Gなど新世代通信網への大型投資が利益を圧迫し、減配リスクにつながる可能性も否定できません。

必要な配当を得るまでに時間をかけて買い進める方法や、下落局面での買い増しを検討する戦略も考えられます。

ほかの高配当セクターと組み合わせることで、リスク分散を図りながら安定収入を実現する道もあるでしょう。

④毎月10万円の配当を得る場合

| 毎月の配当額 | 年間配当額(円) | 投資額(円) |

|---|---|---|

| 10万円 | 1,200,000 | 約41,231,032 |

月10万円の配当収入を目標とすると、年間では120万円。ひとり暮らしの家賃分を十分に賄えてきます。毎月10万円でも十分に配当金生活と言えるのではないでしょうか。

KDDIの1株当たり配当金を145円と仮定し、120万円 ÷ 145円 ≈ 8,276株が目安です。株価を4,982円で計算すると約4,125万円の投資が必要となります。

これだけのまとまった資金を一度に投じる場合、株価下落のリスクを避けるために投資時期を分散させる方法や、相場状況を見極めて段階的に買い増す戦略をとることが賢明です。

長期的にみて、コツコツと買い増しをする必要がありそうですね。

通信業界は普段の景気に左右されにくい特性を持つものの、設備投資の負担や競合他社の施策によって業績が想定外に変動する事例もあるでしょう。

配当金を生活費の主要な柱としたい方は、KDDIに限らず複数銘柄への投資も検討するとリスクを軽減しやすくなります。

財務情報をこまめにチェックしながら長期保有を検討する姿勢が重要です。

⑤毎月15万円の配当を得る場合

| 毎月の配当額 | 年間配当額(円) | 投資額(円) |

|---|---|---|

| 15万円 | 1,800,000 | 約61,846,548 |

毎月15万円の配当収入は、年間で180万円です。

毎月15万円では、すべての生活費をまかなうことは難しいですが、少しの労働と組みあわせれば配当金生活を実現しているとも言えます。

KDDI1株あたりの配当が145円だとすると、180万円 ÷ 145円 ≈ 12,414株が必要になり、株価が4,982円であれば投資額は約6,183万円に上る計算です。

ここまで高額の資金を投資するなら、単一企業リスクの高さを強く意識しなければなりません。

通信セクターは競合他社の料金攻勢や政策主導の値下げ圧力を受けやすい側面があるでしょう。

さらに、5G以降の設備投資が一巡した後も、新たな技術革新による費用負担が見込まれる可能性があります。

長期的な配当の安定を狙うためには、企業の財務状況や配当方針を継続的に追いかけつつ、ポートフォリオ全体のバランスを最適化することが大切です。

大きな目標ほど慎重な計画と分散投資が欠かせないでしょう。

KDDIで配当金生活を目指すなら「再投資×複利」を狙う

KDDI株の配当金で資産を増やそうとするなら、再投資による複利効果を意識するのがポイントです。

具体的には、配当が振り込まれるたびに株式を買い増すことで、保有株数を少しずつ増やす仕組みが作れます。

下記表を見てください。

| 年度 | 保有株数(再投資なし) | 受取配当(再投資なし) | 保有株数(再投資あり) | 受取配当(再投資あり) | 追加購入株数 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1年目 | 100株 | 14,500円 | 100株 | 14,500円 | 2株 |

| 2年目 | 100株 | 14,500円 | 102株 | 14,790円 | 2株 |

| 3年目 | 100株 | 14,500円 | 104株 | 15,080円 | 3株 |

| 4年目 | 100株 | 14,500円 | 107株 | 15,515円 | 3株 |

| 5年目 | 100株 | 14,500円 | 110株 | 15,950円 | 3株 |

株価と配当金を仮に一定とした上で、「再投資なし」「再投資あり」の比較表を作成しました。

配当金をそのまま再投資すれば、追加費用をかけずにさらに配当金を増やしていけます。

株数が増えれば資産形成のスピードが加速するでしょう。

一方、配当を生活費に回す場合は、即時的なキャッシュを手元に確保できる利点がありますが、保有株数が増えない分だけ長期的な複利の恩恵は限定的です。

配当金生活を実現したいなら、当面は再投資を続けることをおすすめします。

目標金額に到達すれば手元にキャッシュを残してもいいですし、さらに資産形成を行いたい場合は、配当金を再投資するのがいいでしょう。

KDDI株に投資をする際の4つの注意点

安定配当のイメージが強いKDDI株ですが、投資を検討する際には業績やリスクを冷静に見極める姿勢が欠かせません。

通信業界固有の競争環境や政策リスク、そして将来的な減配の可能性など、多角的に分析することが重要でしょう。

ここでは配当金の必要額を逆算する方法や、注意すべきポイントを解説します。

- どのくらいの配当金が必要なのか逆算する

- 減配リスクを考慮する

- 通信業界特有の政治・行政の動きには注意する

- KDDIのみに集中投資をしない

どのくらいの配当金が必要なのか逆算する

配当金生活をイメージしながらKDDI株に投資をするなら、まずはどれだけの配当額が必要かを明確にしておきたいところです。

たとえば毎月5万円の配当を得たい場合、年間では60万円が目標になります。

KDDIの1株当たり配当金を145円と仮定すると、60万円 ÷ 145円 ≈ 4,137株が必要です。

株価が4,982円で推移しているなら、投資総額は約2,060万円ほどになります。(※詳しくは、最新の株価を参照ください。)

下記のように目標額と必要株数・投資額を整理しておくと、準備資金のイメージがわかりやすいでしょう。

| 毎月の配当目標額 | 年間配当額 | 必要株数(約) | 必要投資額(約) |

|---|---|---|---|

| 3万円 | 36万円 | 2,483株 | 1,237万円 |

| 5万円 | 60万円 | 4,137株 | 2,060万円 |

| 7万円 | 84万円 | 5,794株 | 2,890万円 |

将来的に配当金は変動する可能性があります。また、株価は常に変動しているため、必要株数はその時々で変わります。

生活費やリスク許容度に合わせて目標を設定し、定期的に見直す柔軟さが大切です。

減配リスクを考慮する

KDDIは過去にわたり比較的安定した配当を維持しているものの、将来の減配リスクがゼロとは限りません。

通信インフラの高度化や5G・6Gへの巨額投資が続けば、キャッシュフローに負担がかかる場面も考えられるでしょう。

さらに、政府による料金引き下げ要請や競合他社との価格競争が激しくなれば、収益性が圧迫される恐れがあります。

配当を当てにしている投資家にとって、減配は大きなインパクトがあるため、定期的にKDDIの財務情報や設備投資計画をチェックする姿勢が肝心です。

また、株価の値動きが小さいと思われがちな通信セクターでも、大きな政策転換が起こった際には急激に株価が動く可能性があります。

過度なレバレッジを避けるとともに、複数の銘柄や資産クラスに分散することで、減配リスクの影響を緩和しやすくなるでしょう。

通信業界特有の政治・行政の動きには注意する

通信業界は公共性が高いことから、政治や行政の動きに大きく影響されやすいといえます。

たとえば、携帯料金の値下げが国から要請されたり、インターネット環境の整備が急務となったりすると、業界全体で設備投資の優先度や経営戦略が変化する可能性があります。

しかし、携帯料金の値下げ発表以降でも株価は右肩上がりで、2021年と比較すると約1.45倍です。

KDDIに投資している場合も、こうした政策的な変化によって収益構造が変わり、株価や配当に影響が出ることがあるでしょう。

実際、過去には携帯各社への料金引き下げ圧力や、周波数帯の割当ルールが注目を集めた場面もありました。

こうした要因を踏まえるなら、通信政策や政府の方針転換に関する情報収集が欠かせません。

国内市場の動きだけでなく、海外展開や他分野との相互作用をどの程度見込んでいるかを確認し、中長期的な視点で投資判断をするのが安心です。

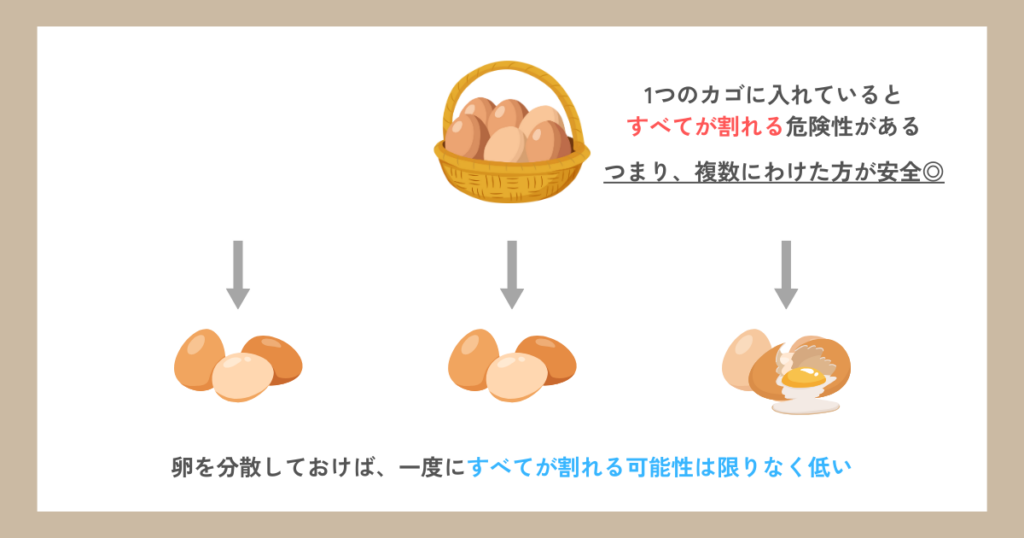

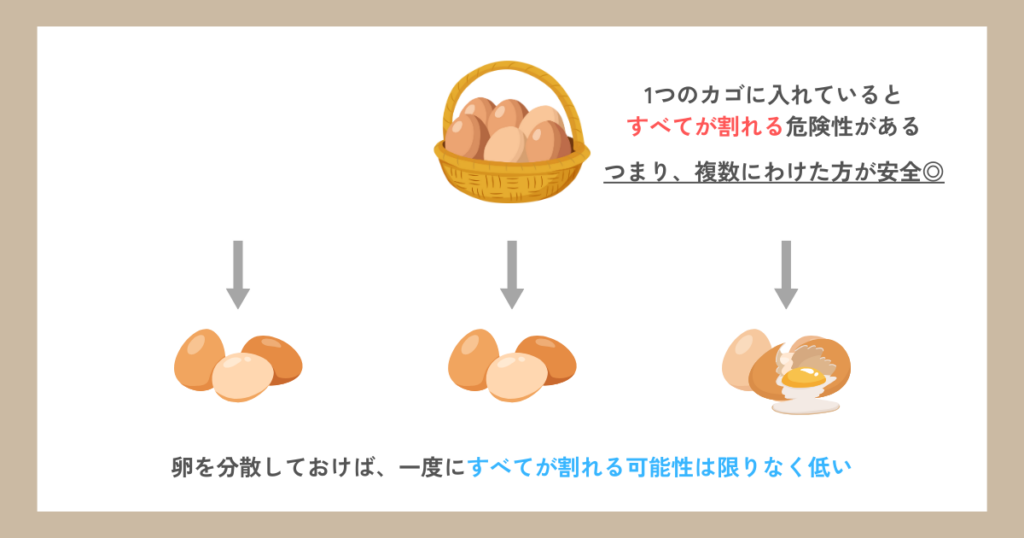

KDDIのみに集中投資をしない

高配当が魅力のKDDIといえど、単一銘柄への集中投資はリスクが大きくなりがちです。

たとえば設備投資の負荷が急増し、予想外の減配を余儀なくされる場合や、競合企業の参入によるシェア奪取が株価に悪影響を及ぼすケースがあり得ます。

このとき他に保有する銘柄や資産がなければ、損失リスクを分散しにくいでしょう。

そこで、KDDIを中心に据えながらも、他の通信事業者や異業種の高配当銘柄、さらには投資信託や債券なども組み合わせてポートフォリオ全体を整えることが大切です。

生活防衛資金を別途確保し、暴落時に慌てて資産を取り崩さなくてもいいよう備えておく姿勢も欠かせません。

複数の投資対象を持つことで、個別のリスクを相殺しやすくなり、長期的に安定した配当収入を見込むチャンスが広がるでしょう。

KDDI以外の高配当銘柄ポートフォリオ例

安定配当が期待できる銘柄はKDDIのほかにも存在します。

たとえば、電力・ガス会社など生活インフラ関連の企業は、景気変動の影響を受けにくい特徴があるでしょう。

銀行や保険などの金融セクターも、高配当や自社株買いなどで株主還元に積極的なケースが見受けられます。

ただし、これらの業種は金利動向や規制強化によって業績が揺れやすい面もあるため、リスク管理が欠かせません。

下記の例のように、複数の業種から選んだ高配当銘柄を組み合わせることで、セクターごとの不確実性を分散しやすくなります。

- 電力会社:安定した需要が見込めるが、燃料価格や規制リスクに注意

- 銀行・保険:高配当傾向がある反面、金利動向や経営統合の動きに左右されやすい

- 商社:資源価格の影響を受けるが、幅広い事業を展開し配当が高めになりやすい

上記の3セクターを用いて、ポートフォリオを組み、毎月10万円の配当金を得るために具体的な銘柄と必要な投資額を下記表にまとめました。

| 銘柄 | 配当金(円/株) | 株価(円/株) | 年間配当目標額(円) | 必要株数(約) | 投資額(約) |

|---|---|---|---|---|---|

| 関西電力(9503) | 60 | 1,700 | 400,000 | 6,667 | 11,333,900円 |

| 三菱UFJ(8306) | 60 | 2,012 | 400,000 | 6,667 | 13,406,000円 |

| 三井物産(8031) | 100 | 2,722 | 400,000 | 4,000 | 10,888,000円 |

| 合計 | — | — | 1,200,000 | — | 35,627,900円 |

こうした多角的なポートフォリオを意識すれば、KDDIの配当とあわせて長期的な安定収入をめざしやすくなるでしょう。

毎月配当10万円を目指すには、3,000万円以上の資金が1つの目安になりそうですね。

合計額は約3,563万円となるため、ある程度まとまった資金が必要でしょう。

株式投資には株価下落リスクや減配リスクなどが伴うため、単一銘柄やセクターに依存しすぎない分散投資を検討することが大切です。

配当利回りだけでなく、企業の財務状況や中長期の経営戦略もあわせて確認しながら投資判断を行ってください。

また、KDDIと同じ通信セクターでお馴染みのNTTでも配当金生活が実現可能なのか、について考察してみましたので、あわせて参考にしてみてください。

KDDIで配当金生活を目指している方からのよくある質問

KDDI株を活用して配当金生活に挑戦する人々は、購入のタイミングや将来の業績見通しなど、多彩な疑問を抱えやすいです。

ここでは特に多く挙げられる「いつ買うのが正解か」と「通信業界の人口減少・料金引き下げ要請の影響」について解説します。

- KDDI株はいつ買うのが正解?

- 人口減少や通信料金引き下げ要請は業績にどう影響する?

KDDI株はいつ買うのが正解?

株式投資において絶対的な「正解のタイミング」は存在しません。

KDDI株も同様で、配当利回りが魅力的に見えるタイミングでも、相場全体や会社の業績に突発的な変動が起こる可能性があります。

たとえば権利確定日前は配当狙いの買いが集まりやすく、権利落ち後に株価が一時的に下落する傾向を示すこともあるでしょう。

ドルコスト平均法のように、一定額を定期的に買い付ける方法で株価変動のリスクを平準化する人も少なくありません。

さらに、KDDIの決算情報や中期経営計画を定期的に追いかけ、設備投資や競合他社の動向をチェックすることが重要です。

大きな下落局面が訪れた際に余力を使って買い増しするなど、柔軟な投資戦略が求められるでしょう。

最終的には自身の資金計画とリスク許容度を基に判断する姿勢が欠かせません。

筆者は、配当利回りが4%前後になったら買い増しをする、といったルールを設定しています。

人口減少や通信料金引き下げ要請は業績にどう影響する?

国内の人口減少が進行すると、スマートフォンや固定回線などの需要が鈍化する可能性があります。

KDDIにとっては加入者の伸び悩みやARPU(1契約あたりの売上)の停滞につながるリスクがあるでしょう。

さらに、政府主導で通信料金の引き下げ圧力が高まった場合、利益率が圧迫されて配当原資にも影響が及ぶかもしれません。

ただし、KDDIは決済サービスやIoTなど通信以外の事業を強化し、収益源を多角化する方向へ動いています。

海外進出や法人向けサービスの拡充にも力を注いでいるため、単純に人口減少だけで将来が暗いとは限らないでしょう。

とはいえ、外部要因による収益構造の変化は避けられないため、定期的に経営戦略や財務情報をチェックし、想定外のリスクに備えることが肝心です。

まとめ

本記事では、KDDI株を活用した配当金生活の可能性と必要投資額、さらに留意すべきリスクを幅広く取り上げました。

通信業界は比較的安定しているといわれるものの、設備投資負担や競合他社の動向、そして政治・行政の方針転換などにより、将来的な収益構造が変わる可能性も否定できません。

こうしたリスクを見極めながら、再投資による複利効果や他の高配当銘柄との分散など、多角的な視点でポートフォリオを組むことが重要でしょう。

必要投資額をしっかり逆算し、生活費やライフプランに合わせた最適な株数を検討することが欠かせません。

KDDI単体だけではなく、幅広いセクターを視野に入れつつ、情報をタイムリーに収集することが、将来的な配当金生活を実現する近道です。

最後にあらためて、配当に依存しすぎず、無理のない投資計画を心がけましょう。

投資戦略を練るうえでは、すでに配当投資の先駆者から学ぶのも必要だと考えています。

中でも、配当太郎さんの「年間100万円の配当金が入ってくる最高の株式投資」が参考になりました。

単に高配当銘柄に着目するのではなく「増配銘柄」を探すことがポイントだとあらためて感じます。