「もう株なんてやらなきゃよかった」と嘆いてしまう瞬間は、投資家なら誰しも一度は経験するもの。

小さな下落でも焦ってパニック売りをしたり、大きく値上がりしそうな銘柄を逃してしまったりと、思い通りにいかないことは多いでしょう。

そんな状況に直面すると、「最初から投資なんかするんじゃなかった」と心が折れそうになるかもしれません。

ただ、こうした後悔は別の見方をすれば、投資の奥深さや自分自身の成長ポイントを見つけるきっかけにもなります。

本記事では筆者自身のリアルな失敗談を交えながら、損失を学びに変えるためのヒントを惜しみなくご紹介。

落ち込んでしまった方こそ、次のステップへ進むために必要な知識や心構えをぜひ手にしてみてください。

そうすれば、後悔ばかりに振り回されなくなり、投資との上手な付き合い方が少しずつ見えてくるはずです。

「株なんてやらなきゃよかった…」と思った体験談を公開

株式投資では予測できない出来事や心理的な動揺が起こりやすいものです。

そこで今回は「投資を始めなければよかった」と痛感するきっかけになった失敗談をご紹介します。

- コロナショックで200〜300万の資産が減った

- 下落した株の株価がいつの間にか急上昇していた

- 急上昇した株の売るタイミングを逃してしまった

- 詐欺的な案件に出会ってしまった

- レバレッジをかけて資産が半分になった(友人の話)

実体験から学ぶことで、今後の投資に役立ててみてください。

① コロナショックで200〜300万の資産が減った

筆者は、ちょうどコロナショックより少し前から投資をスタートしており、個別株にもいくらか投資をしていました。

しかし、世界的な経済活動の停止が一気に広がったことで、市場が大暴落したタイミングでは手持ちの株が軒並み下落し、短期間で200〜300万円もの評価損が出てしまいました。

想像以上の下げ幅だったため、含み損を抱えた状態で不安な日々を過ごしました。

株価が急落している局面では冷静な対応が求められますが、あまりのスピードに戸惑った点と初めての暴落相場で焦りも高まったのを今にも覚えています。。

- 予想を超える急落への対処を考えていなかった

- 生活防衛費と投資資金を分けて管理していなかった

ひろ

ひろ上記の反省点が後から浮かび上がり、リスク管理の甘さを痛感しています。

幸いにも、複数の銘柄には分散させておいたので、致命的な打撃はありませんでした。

また、大きな下落相場はいつ再来するか分かりません。

だからこそ、あらかじめ損失に耐えられる仕組みを整えておくことが重要でしょう。

② 下落した株の株価がいつの間にか急上昇していた

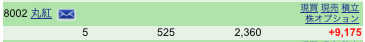

筆者は、コロナショックで業績見通しの悪化報道を受けて恐怖心が高まり、丸紅の株価を損切りしたことがあります。

しかし、その後、業績が想定以上に回復したことをきっかけに投資家の買いが集中し、一気に株価が跳ね上がっていきました。

- 悪材料を過大評価してしまった

- 業績や将来性をしっかり調べなかった

- 相場の反発局面を想定できなかった

こうした要因が重なり、後から「持ち続けていればよかった」と大きく後悔する結果に…。

投資では瞬時の判断が求められる場面もありますが、十分な情報を集める姿勢を失わないことが大切です。

ちなみに、丸紅の株価は完全に売らず、5株だけ持っています。

③ 急上昇した株の売るタイミングを逃してしまった

急騰した株に巡り合うことは投資家にとって嬉しい瞬間ですが、同時に「いつ売ればいいのか」という問題があると思います。

急上昇に興奮してもっと値上がりするのではと期待し、売り時を先送りにしてしまいました。

結果として、調整局面が訪れて株価が下落し、結局は思ったほどの利益を得られなかったのです。

「欲を出しすぎると判断が鈍る」という言葉をまざまざと痛感しました。

- 目標株価や利確ラインを決めていなかった

- SNS上のポジティブ情報を鵜呑みにした

- “もっと上がるはず”という期待感が先走った

利益確定のタイミングは投資の難しさが凝縮された場面です。

チャートの形状や企業の将来性だけでなく、自分がどこまで利益を狙うかを明確にしておくことで、過度な後悔を減らしやすくなります。

たとえば、購入価格の「+20%上がったら売却する」といったルール設定が必要です。

④ 詐欺的な案件に出会ってしまった

投資の世界には残念ながら「絶対に儲かる」「元本保証」などと甘い言葉で誘う詐欺的な案件が存在します。

筆者の場合は、身近な友人も一緒に居たため、当初は疑いながらも「友人と一緒なら大丈夫かもしれない…」と思い資金を入れてしまいました。

結果的に、運営側と連絡が取れなくなり、出金もできずに50万円ほどの損失を抱える羽目に…。

冷静になってみれば、ハイリターンが約束される投資などあり得ないと分かるのですが、当時は周囲の熱心な勧誘もあって冷静さを失っていたと思います。

- ネットやSNSの情報だけを信じた

- 企業の実態調査や公式書類の確認を怠った

- 一度にまとまった資金を投入してしまった

このような案件では特に「焦り」や「欲」がキーワードとなりやすいす。

投資をする際は、過度においしい話ほど慎重に検証する姿勢を持ちたいところです。

また、自分自身のリテラシーの低さを酷く責めました。正しい知識があれば、上記のような案件は今ならあり得ないと強くわかるからです。

⑤ レバレッジをかけて資産が半分になった(友人の話)

信用取引やCFDなど、レバレッジをかけて大きな金額を動かす手法は、ハイリスク・ハイリターンである点が特徴です。

ある友人は、最初は少ない証拠金で大きな収益を目指していました。

しかし、思わぬ相場変動が連続して起こり、損失の拡大を抑えきれずに資産が半分近くに減ってしまったそうです。

一度にリスクを背負いすぎると、状況が悪化したときに逃げ道がなくなるケースも多いでしょう。

- 逆行した場合のシミュレーションを怠った

- わずかな値動きで損益が大きく変動した

こうした悲劇を防ぐには、レバレッジの仕組みを正しく理解し、必要以上にリスクを取らないことが重要です。

そもそも信用取引やFXには手を出さない、と決めておくのも大切だと思います。

株で失敗しないために押さえておくべき5つのこと

株式投資は成功すれば大きなリターンを期待できる反面、損失も生じやすいものです。

勢いで始めてしまうと、「こんなはずではなかった」と後悔する場面もあるでしょう。

そこで、初心者から経験者までが押さえておくべき5つの基本を解説します。

- 自分のリスク許容度を理解する

- 「短期的に儲けたい…」という欲を捨てる

- 投資の学習と自分なりの分析をする

- 投資先は複数持つ

- 損切り・利確ルールをあらかじめ決める

後悔を最小限に抑えたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

① 自分のリスク許容度を理解する

株式投資で後悔しないためには、まず自分のリスク許容度を正しく把握することが欠かせません。

リスク許容度とは、損失が発生した場合にどの程度までなら冷静でいられるかの基準です。

生活費や緊急資金をすべて投資に回してしまうと、想定外の値下がりが起きたときに精神的にも大きなダメージを負うでしょう。

余裕資金の範囲内で投資を行うことで、リスク管理がぐっとしやすくなります。

以下の表に示すように、投資資金を分けて考えておくと安心です。

| 資金カテゴリ | 用途 | 投資可否 |

|---|---|---|

| 生活防衛費 | 家賃や食費などの生活費 | 投資には回さない |

| 緊急資金 | 医療費・突発的支出 | 原則投資には回さない |

| 余裕資金 | 長期的に運用できる資金 | 投資に回してもよい範囲 |

生活防衛費は、1ヶ月分の生活費×6ヶ月はほしいところです。

自分がどこまでの下落に耐えられるかを明確にすることで、焦りから不必要な売買をする事態を防ぎやすくなります。

長期的な視野を持ち、普段の生活に支障が出ない範囲で投資を進めましょう。

② 「短期的に儲けたい…」という欲を捨てる

株式投資で最も陥りやすい失敗パターンの一つに、「短期的に大きく儲けたい」という気持ちから、株価の上昇や下落に一喜一憂してしまうケースがあります。

短期的な値動きばかり追いかけると、冷静な判断ができず、結果的に高値掴みや安値売りに繋がるでしょう。

投資は本来、時間を味方につけることで複利効果を狙うものです。

日々の値動きを気にしすぎると、長期的に伸びる可能性のある銘柄を早々に手放してしまうこともあります。

まずは「すぐに利益を出さなくてもよい」と腹をくくり、目先の利益ではなく将来の成長を意識する姿勢を身につけることが重要です。

そうしたマインドを持つと、短期的な下落があっても慌てにくくなります。

株式投資を継続していくうえで、焦らず腰を据える心構えを持ちましょう。

③ 投資の学習と自分なりの分析をする

投資で成功を目指すには、勘や噂だけに頼らず、基礎的な知識を学んだうえで自分なりの分析を行う姿勢が欠かせません。

たとえば、企業が公表しているIR情報や財務諸表をチェックし、利益推移や負債状況を把握するだけでも銘柄選びの精度は高まるはずです。

さらに、投資に役立つ書籍やウェブサイト、動画などから知識を習得すると、値動きの背景をイメージできるようになるでしょう。

次のようなポイントに注目して、日々の投資判断を洗練させてみてください。

- 企業の稼ぎがどれくらい伸びているかを見る

- 売上や利益が右肩上がりなら、成長性が高い会社だと判断しやすいでしょう。

- 「今の株価は高いのか、安いのか」を計る

- PERやPBRを知っておくと、会社の実力に対して割安・割高かをざっくり見極めやすくなります。

- 株価の動きや売買される量から投資家の心理を予想する

- チャートの形や出来高を観察すれば、多くの投資家が「買いに走っているのか、売りを急いでいるのか」を推測しやすいです。

情報を鵜呑みにするのではなく、自分で調べるクセをつけることが失敗を減らす鍵です。

投資の勉強を行うなら、まずは下記の6つの方法を試してみてはいかがでしょうか?

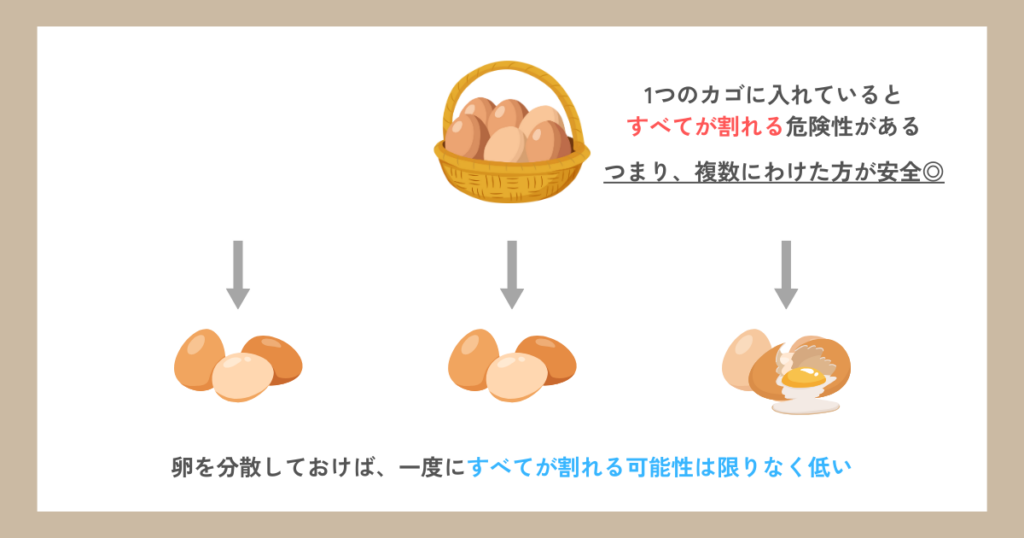

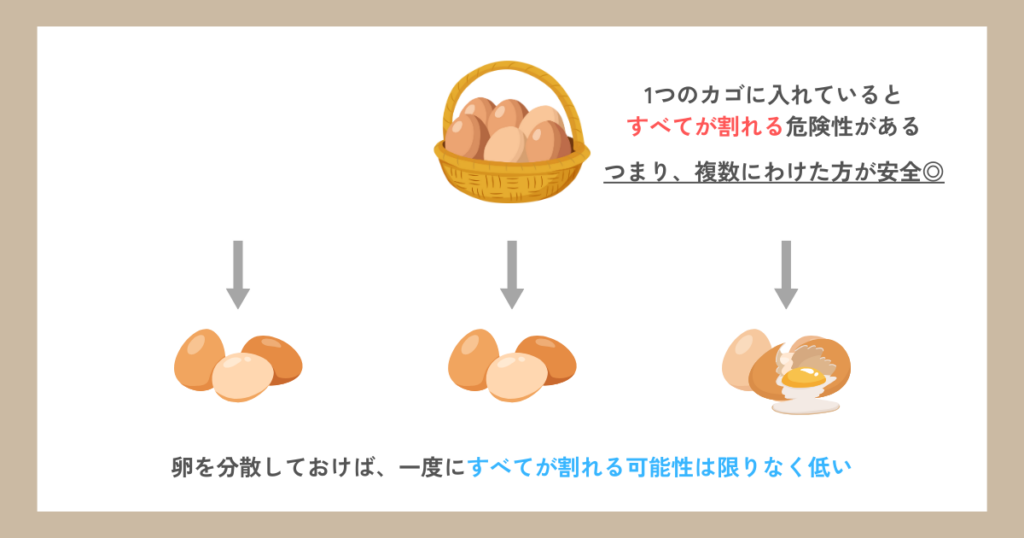

④ 投資先は複数持つ

特定の銘柄や業種に資金を集中させると、予期せぬ企業不祥事や業界全体の不振が起きた際に、大きな損失を被るリスクが高くなります。

一方で、複数の銘柄や異なるセクターに分散しておけば、一部が下落しても他の部分でカバーできる可能性があるでしょう。

これは「分散投資」の考え方で、リスク管理の基本。「卵を一つのかごに盛るな」ということです。

さらに、株式だけでなく債券や投資信託、不動産投資など、異なるアセットクラスにも資産を振り分けると、リスクが一極集中しにくくなるはずです。

アセットクラスとは、投資対象となる資産の種類や分類のこと。

分散のメリットは大きい反面、銘柄数が増えるほど管理が複雑化しがちなので、定期的にポートフォリオを見直す習慣も大切にしたいところです。

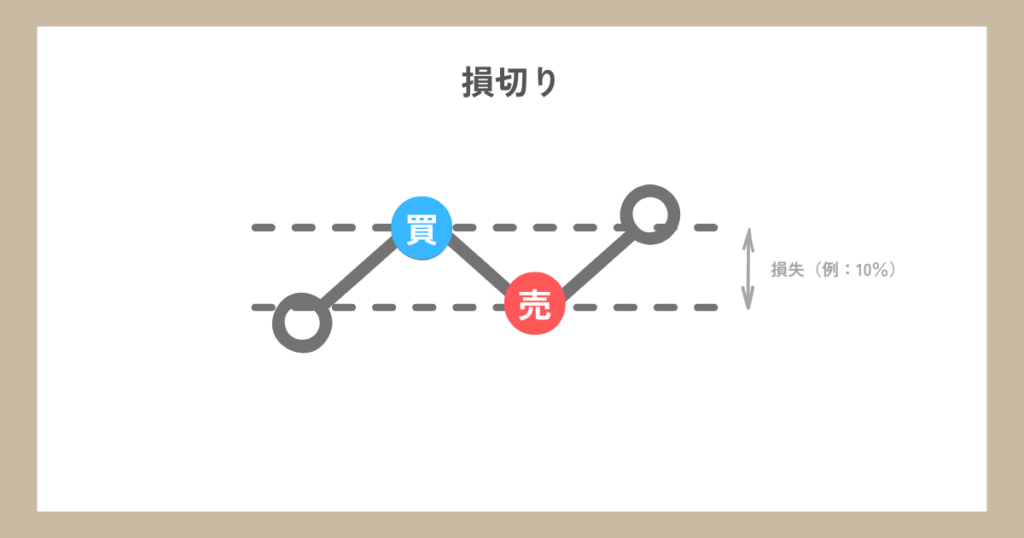

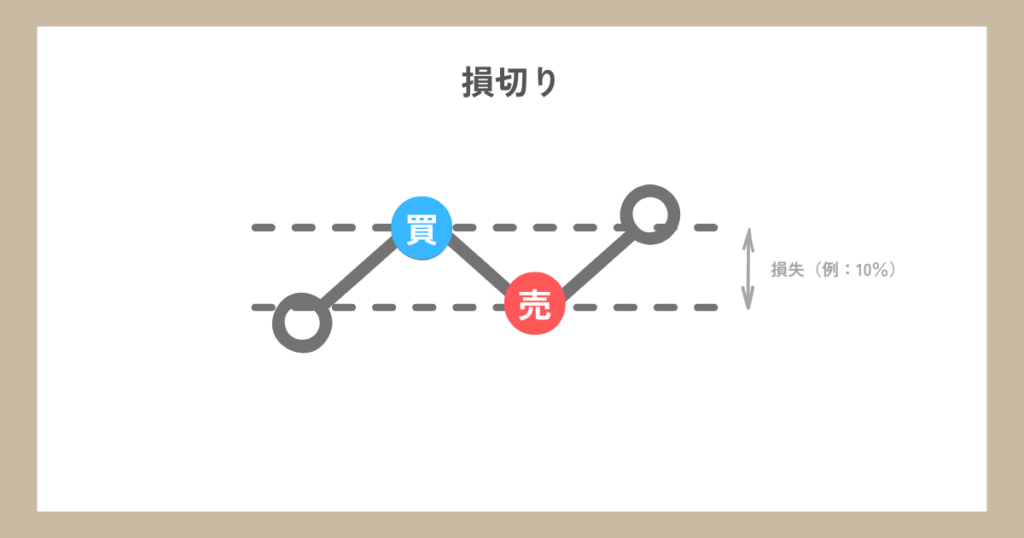

⑤ 損切り・利確ルールをあらかじめ決める

株価は常に上下を繰り返すため、すべての売買で完璧に利益を出し続けるのは不可能です。

だからこそ、あらかじめ「このラインまで下落したら損切りする」「目標株価に達したら利確する」という基準を設けておくと、感情に左右されにくくなります。

多くの投資家が陥りやすい失敗として、損失をずるずると抱えてしまい、大きな下落相場に巻き込まれてしまうパターンが挙げられるでしょう。

スパッと損切りをし、あとはきれいに忘れることも重要です。

一定のルールがあれば、冷静に対処しやすくなるだけでなく、予測不能な暴落や急騰への備えも進むはずです。

投資を続けるうえで、自分なりに納得できる基準を設定しておくことは、資産を守るうえで重要な施策となります。

投資歴7年が語る|株はやってよかった

「株なんてやらなきゃよかった…」と思いつつ、結果的には「株はやって正解だった」と思っています。

- 資産を増やすことができた

- お金の勉強をすることができた

- 節約・倹約思考が学べた

- 経済への関心を持つことができた

- 身近な企業を応援したくなった

といった多くの「学び」が得られたからです。

また、株や投資を通じて人生を豊かにできる1つの手段である、ということもわかりました。

もちろん、コロナショックの暴落や詐欺的な案件への遭遇での後悔はありますが、後悔や失敗があってこその「学び」だと考えています。

人は結局、失敗からでしか学ぶことはできませんので。

失敗があるから、もっと良くしようと思えますし、失敗があるから、なんでダメだったんだ?と内省できます。

「株なんてやらなきゃよかった」と思いつつ、自分をさらに一歩成長させてくれるための出来事だった、と今は感じています。

まとめ

「株なんてやらなきゃよかった」と強く感じるときほど、学びを得られるチャンスでもあります。

市場の乱高下に巻き込まれて痛い思いをしたとしても、その経験を次の投資に活かすことで挽回できるかもしれません。

たとえば、損切りや利確の基準を早めに設定しておけば、急な値動きに振り回されるリスクを減らせるでしょう。

さらに、投資先を複数に分けることで、一部が下落しても全体のダメージを抑えられます。

そして大切なのは、自分自身のリスク許容度を理解し、無理なく続けられる範囲で投資を行うことです。

本記事で紹介した体験談を振り返りながら、自分の投資スタンスをあらためて見直してみてください。

そうすると、後悔から一歩前進し、長期的に資産を育てる力が高まる可能性があるでしょう。