株式投資を始めた途端、想定外の値動きに心を乱され、「株でメンタルがやられる」と感じる方は少なくありません。

利益を得るはずが気づけば大きな損失を抱え、「自分には投資の才能がないのでは」と落ち込むケースも多いものです。

実は、短期的な値動きに振り回されることや、リスク許容度を超えた資金投入など、メンタル面に負担をかける要因はさまざまに存在します。

こうした問題を放置したままでは、投資を継続する意欲そのものを損ないかねないでしょう。

そこで本記事では、初心者が陥りがちなメンタルトラブルの原因を5つに分類し、具体的な対策を紹介します。

辛い局面にどう向き合い、自分の資金と心を守りながら投資を続けられるのか。

そのヒントを知ることで、損失や不安にとらわれず、長期的に資産を育てる土台を整えるきっかけになります。

最終的には、メンタルと資金の両面を安定させる道筋を探っていきましょう。

株でメンタルがやられる原因と対処法(鍛え方)

株式投資では、予想外の値動きやリスクによってメンタルを消耗しがちです。

そこで、ここでは代表的な原因と具体的な対策を簡潔に解説します。

- 原因①:短期的な値動きに振り回される

- 原因②:リスク許容度を超えた投資をしているする

- 原因③:必要な損切りを後回しにしている

- 原因④:情報を追いすぎて混乱している

- 原因⑤:売買を行う基準が曖昧になっている

自分に合った手法や対策を見つければ、心を保ちながら投資を続けることが可能でしょう。

原因①:短期的な値動きに振り回される

株式投資の世界では、日々のチャートの上下に過度に反応することで心身が疲弊してしまうケースが多いです。

特に初心者は、わずかな値動きでも大きく心配になり、利益確定や損切りのタイミングを逃してしまいがちでしょう。

自分が決めたはずの投資ルールが値動きに振り回されるうちに曖昧になり、焦りや迷いにつながる点も見逃せません。

さらに、頻繁にニュースやSNSをチェックして株価変動に一喜一憂すると、思考が休まる暇もなくなります。

ひろ

ひろ結果として、「このまま続けていて大丈夫だろうか」と不安が膨らみ、集中力や判断力を損なう恐れがあります。

こうした心理状態では冷静な取引が難しくなり、損失を重ねてしまうリスクが高まるでしょう。

短期売買に慣れていない段階で、過度なプレッシャーを受け続けるのは危険です。

ときには、チャートから離れ、じっくりと情報を整理する時間を意識的に作ることも大切かもしれません。

そうした工夫が、心身の疲弊を防ぐ一歩になるはずです。

対策:中長期的な成長を見込める銘柄・投資信託に移行する

短期的な値動きに左右されやすい方は、まずは投資対象を中長期的な視点で選ぶのが得策です。

具体的には、安定的な業績が見込める大型企業や、複数の銘柄を組み合わせた投資信託に目を向けると良いでしょう。

中長期投資におすすめの例:

- 大型安定株の例

- トヨタ自動車 (7203)

- 世界的な自動車メーカーで、売上規模や技術力が安定している

- 配当金の継続性を期待できる側面がある

- 任天堂 (7974)

- 人気ゲーム機やソフトを開発しており、グローバル展開で収益基盤が分散している

- エンタメ産業はブームの影響を受けやすいが、長期的に見ればブランド力が強い

- トヨタ自動車 (7203)

- 投資信託の例

- eMAXIS Slim 米国株(S&P500)

- アメリカの主要企業500社に広く分散投資できるインデックスファンド

- 一度に複数の優良企業へ投資する形になるため、個別株より値動きがマイルドになりやすい

- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

- 世界中の株式市場に幅広く投資し、地域リスクを分散できる

- 先進国から新興国まで幅広く網羅している点が特徴といえる

- eMAXIS Slim 米国株(S&P500)

分散効果を得やすい投資信託なら、一度の急変で大きく資産が減少するリスクを抑えられます。

さらに、中長期投資では日々の細かい値動きではなく、企業の成長性や市場の将来性を中心に判断できるため、精神的な負担を軽減しやすいです。

上記のS&P500に関しては、基本的にほったらかししています。

例えば、毎日チャートを見る習慣を改め、週に一回程度のチェックに切り替えるだけでも、過度なストレスを避けられるでしょう。

あらかじめ目標期間や利確基準を設定し、「短期の値下がりは許容範囲内」と自覚しておくのも有効です。

投資期間を数年単位で考えられるようになると、短期的な値動きへの焦りも緩和されるでしょう。

長期志向に切り替えることで、じっくり成長を待つ姿勢が身につき、結果的にメンタルを鍛える一助となるはずです。

原因②:リスク許容度を超えた投資をしている

株式投資では、予想外の下落や急騰が起こることが日常茶飯事です。

それでもメンタルが安定する人は、自身のリスク許容度を十分に理解したうえで、無理のない範囲で資金を運用していることが多いでしょう。

逆に、生活費に手をつけたり、短期間で大きな利益を狙おうとしてリスク度の高い銘柄に全額を注ぎ込む人は、思いがけない値動きがあるたびに心が揺さぶられる可能性があります。

大きく勝てれば良いですが、損失が続くと「もっと取り返さなければ」という焦りが増幅し、さらに無謀な投資に踏み込むケースも少なくありません。

その結果、資金だけでなく心身の健康まで害してしまう恐れがあります。

過剰なリスクを取るほど、メンタル面の負荷は跳ね上がるといえそうです。

一度失敗すると、取り返すためにより高リスクの勝負に出たくなり、負の連鎖に陥る点も見逃せません。

こうした状況を回避するには、あらかじめ資金を限定し、自分の許容範囲を明確にしておくことが欠かせないでしょう。

対策:生活に支障をきたさない金額で運用をする

まずは、なくなっても困らない金額で投資を始める意識が重要でしょう。

具体的には、生活費とは切り離した余剰資金を活用し、万が一損失が出ても日常生活に影響が出ない範囲を設定しておくと安心できます。

| 項目 | 具体例 |

|---|---|

| 投資に回す余剰資金の例 | – 貯金200万円中、120万円を生活防衛資金として確保 – 残り80万円を投資用に活用 |

さらに、特定の銘柄だけに集中投資するのではなく、複数の業種や資産クラスに分散することも大切です。

たとえば、上記の具体例にある「80万円」を投資資金として活用した場合は以下の通りになります。

| 資産クラス | 割合 | 投資金額(80万円の場合) |

|---|---|---|

| 国内株・ETF | 30% | 24万円 |

| 米国株・ETF | 30% | 24万円 |

| 債券・債券型投信 | 20% | 16万円 |

| 預金(追加の余剰) | 20% | 16万円 |

投資額自体をコントロールすることで、相場が下落しても「ここまでなら許容できる」という冷静さを保ちやすくなります。

もし生活費まで投資に回してしまうと、値下がりのたびに不安が増大し、正常な判断を下すことが難しくなるかもしれません。

将来的に投資額を増やす場合でも、焦らず段階的にステップアップしていくのが賢明です。

無理のない範囲を常に把握しながら運用すれば、想定外の事態にも落ち着いて対処できるでしょう。

こうした余裕が、最終的には心の安定につながるのではないでしょうか。

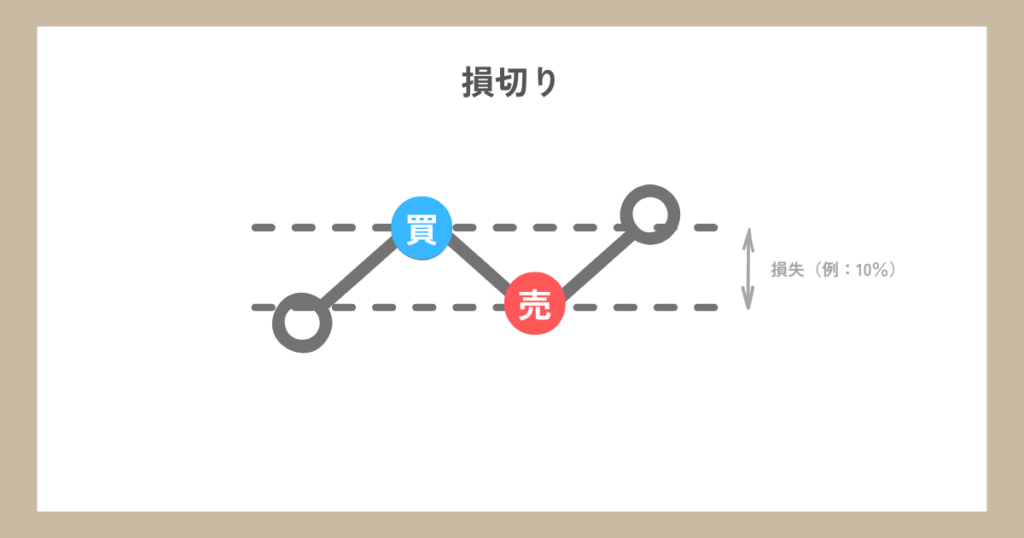

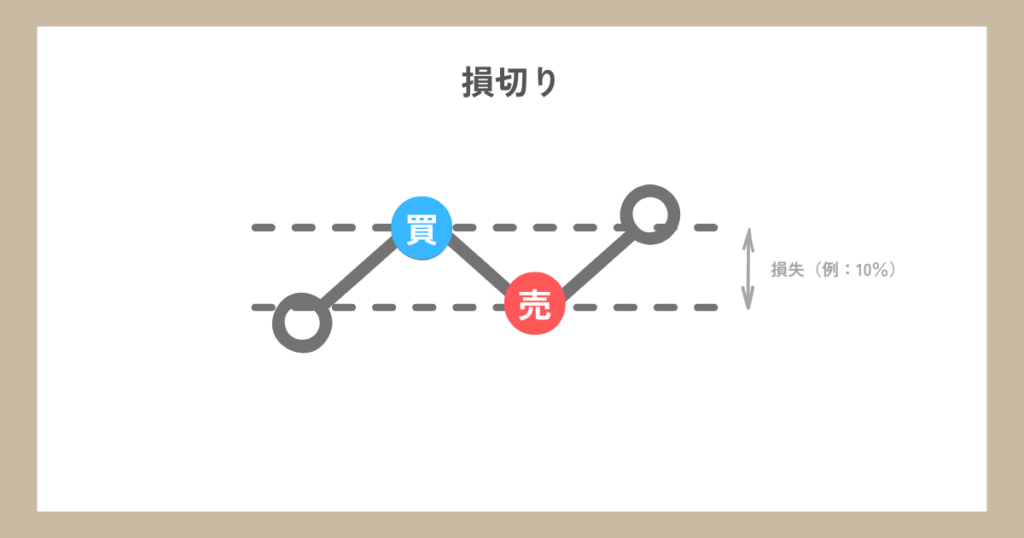

原因③:必要な損切りを後回しにしている

株式投資でメンタルが消耗しやすい大きな要因として、適切なタイミングで損切りを行えないことが挙げられます。

特に初心者は「もう少し待てば値が戻るかもしれない」という期待に支配されやすく、結果的に含み損が拡大してしまうでしょう。

例えば、購入価格から10%下落した時点で売却すれば傷口を抑えられるはずでも、「回復しそうだから」と先延ばしにするとダメージが大きくなる恐れがあります。

加えて、損失が膨らむほど「損を認めたくない」という心理が強まり、ますます決断が遅れがち。筆者も同様の経験があります。

自分の資金が想定外に目減りしていく様子をただ見つめる状況は、メンタルへの負担を増幅させる原因になりやすいと思います。

損切りの意義を理解し、一定ラインで機械的に対応しなければ、気づけば取り返しのつかないレベルの損失を抱えるリスクが高まるかもしれません。

初心者ほどこの“損を確定させる不快感”を避けがちですが、むしろ小さな痛みで済ませるためにこそ早めの対処が必要です。

対策:損切りラインを決め、徹底する

損切りを適切に行うためには、事前に「どこまで下がったら売るか」を数値で定めておくことが大切です。

具体的には、購入価格の5%下落を目安に設定するケースもあれば、相場のボラティリティに合わせて10%や15%にする場合もあるでしょう。

| 損切りライン | 設定例 |

|---|---|

| 5% | 購入価格が1,000円→950円に下落したら売る |

| 10% | 購入価格が1,000円→900円に下落したら売る |

| 15% | 購入価格が1,000円→850円に下落したら売る |

大切なのは、自分のリスク許容度に応じて明確なルールを作り、それを厳守する点です。

加えて、損切りラインまで下がった段階で「まだ戻るかもしれない」という期待を捨てることも覚えておきましょう。

一時的な回復を待つより、損失の拡大を防いで次のチャンスを狙ったほうが結果的に資金を守れるからです。

設定した基準を守る習慣がつけば、長期的に投資を続けるうえで大きな精神的安定につながるでしょう。

原因④:情報を追いすぎて混乱している

投資の世界には多種多様な情報があふれているため、ついあれもこれもとチェックしてしまいがちです。

特にSNSやニュースサイトを頻繁に見る方ほど、矛盾した意見や根拠の乏しい噂話を目にする機会が増えるでしょう。

結果として、どれが正しい情報か分からず混乱し、投資判断がブレやすくなる恐れがあります。

たとえば、「この銘柄は今が買い時」という記事と「そろそろ天井なので売るべき」という書き込みを同時に目にすると、どちらを信じれば良いか悩んでしまうかもしれません。

情報を鵜呑みにするのは危険ですが、かといってすべてを疑い過ぎるのも思考が停止しがちです。

こうした状態が続くと、せっかく検討していた戦略に自信が持てず、結局は何も行動できなくなる可能性もあります。

情報を拾いすぎて疲弊した結果、「やっぱり相場は読めない」と思い込み、投資そのものに嫌気が差すケースも珍しくありません。

対策:普段見る情報を限定する

まずは、自分が本当に参考にしたい情報源を厳選することで混乱を減らしやすくなるでしょう。

たとえば、信頼できるアナリストのレポートや、証券会社の公式レポート、特定の経済指標などに絞り込む方法が挙げられます。

また、フォローしているSNSアカウントの数を必要最低限に絞り、「この分野ならこの人の情報を見れば十分」という形にするのも有効です。

株式投資の初心者であれば、頻繁に流れてくる速報性の高い噂に振り回されるより、基礎を固めるために定評ある書籍やオンライン講座を活用するほうが精神的負担を軽減できるでしょう。

さらに、一度得た情報を鵜呑みにするのではなく、「裏付けはあるか」「データは正確か」といった観点でチェックすると理解が深まりやすいです。

情報の取捨選択に慣れてくれば、投資の方向性に一貫性を持たせられるでしょう。

最後は“必要な情報だけ吸収して、あとはノイズだと割り切る”ことが、心の混乱を防ぐポイントになります。

原因⑤:売買を行う基準が曖昧になっている

初心者の多くは、株価が上がったから買う、下がったから売る、といった衝動的な判断に左右されがちです。

そうした場当たり的な行動を続けると、利益を得るチャンスを逃すばかりでなく、損失拡大につながるリスクも増大するでしょう。

明確な基準を持たないまま取引を行うと、

- どの銘柄をいつ買うか

- どの段階で売るか

などが曖昧になりやすいです。

加えて、偶然利益が出ても再現性に乏しく、長期的な成果につながらない点が問題と言えます。

場合によっては、売り時を見失い「まだ大丈夫」と先送りして含み損を膨らませるケースも多いです。

こうした状況が続けば、「結局どんな基準で取引すればいいのか分からない」という状態に陥りかねません。

最終的には判断力とメンタルの両面で疲弊し、投資を継続することが困難になる可能性があるでしょう。

対策:売買ルールを文章化しておく

売買の基準を明確にするには、文字どおり「文章化」して目に見える形でルールをまとめる方法が有効でしょう。

例えば「PER(株価収益率)が○倍以下なら買い検討」「購入価格から5%上昇で一部利益確定」「逆に5%下落で損切り」というふうに、数値で条件を書き出すと判断しやすくなります。

以下のように表を作ると、さらに見直しやすいです。

| ルール項目 | 具体例 |

|---|---|

| 購入基準 | PER 15倍以下、配当利回り3%以上など |

| 利益確定ライン | 購入価格から5~10%上昇で一部売却 |

| 損切りライン | 購入価格から5%下落、または逆指値注文で対応 |

数値基準を決めておけば、価格変動に惑わされず自動的に取引を行いやすいです。

相場環境が変わった際にはルールを適宜アップデートし、自分のリスク許容度に合った基準を再設定することも大切でしょう。

売買方針が明確化していれば、焦りや迷いが減って投資を続けやすくなるはずです。

筆者はコロナ禍の株価暴落でメンタルがやられた

2020年のコロナ禍の際、筆者の総資産は評価額ベースで「-200〜-300万円」となっており、メンタルをやられました。

- 「もし、このまま戻らなかったらどうしよう…」

- 「200万以上も損失をが出てしまったらやばい…」

- 「売ったほうがいいのかな?」

などを考えていました。

ただ、結果的に一部の株を除きほとんど売却はせず、むしろ買い増しをすることに至りました。

背景としては、当時Twitterでとある個人投資家の情報を追っていたことが挙げられます。

「暴落したときの考え方」や「コロナ禍でも買い増しする意味」などの発信を受けて、筆者も上記の行動を取ったのです。

結果、株価は無事に回復をして、持ち株の多くがプラスになりました。

例えば、以下の所持している個別株の多くは、コロナ禍に買い増しをしたものです。

取得単価に対して、2倍以上の株価となっており、恩株を達成いたしました。

また、今思うと、そもそも自分は長期投資のスタイルです。

「短期的な上がり下がりを気にしすぎても意味がないんだよな…」と思い出し、気が楽になったのを今でも覚えています。

もちろん、下がった・上がった原因は都度調べる必要はありますが、日々追う必要はない、と今なら自信を持って言えます。

まとめ

ここまで解説してきた5つの原因と対策は、投資におけるメンタル面の課題を乗り越えるための重要なヒントになります。

短期的な値動きにとらわれすぎるより、長期視点を持ち、リスクを限定し、損切りの基準を明確化することがポイントでしょう。

さらに、情報量を絞り込み、ブレない売買ルールを作り上げれば、精神的な負荷は大幅に軽減されるはずです。

損失を最小限に抑えつつ、新たなチャンスに備えて資金を温存しておく姿勢こそが、長く投資を続けるうえでの土台といえます。

今後は実際にこれらのポイントを日々の取引に取り入れ、適宜アップデートしていきましょう。

そうすることで、「株でメンタルがやられる」状態から脱却し、安定した運用と心の平穏を同時に手に入れやすくなります。

最後は、自分なりの判断軸を確立し、焦りや迷いに左右されない投資家を目指していきましょう。

一歩ずつ改善を積み重ねれば、あなたの投資はより確かなものに変わっていくでしょう。