「なぜ、株式投資を始めないのだろう?」

この問いは、多くの人が投資に興味を抱きつつも一歩踏み出せない理由を探る中で浮かび上がります。

資産形成や老後の安心を実現する手段として注目されている投資ですが、実際には多くの人が「怖い」「難しそう」「自分には無理」といった印象を持っています。

リスクの不安、資金の不足、さらには時間のなさや手間の多さまで、その理由は様々です。

本記事では、投資を始めない理由をデータに基づきランキング形式で解説し、それぞれの背景や解決策を探ります。

投資への一歩がどれほど簡単で現実的なものであるか、そして資産運用が将来にどんな可能性をもたらすのかを一緒に考えていきましょう。

【ランキング別に解説】なぜみんな株をやらないのか?

株式投資に興味を持ちながらも、実際に始めることに抵抗を感じる人が多い理由を調査データに基づいてランキング形式で解説します。

具体的な理由は下記の通りです。

- 資産運用に関する知識がないから(55.5%)

- 余裕資金がないから(51.1%)

- 損をすることへの不安を感じるから(33.4%)

- 元本保証がある預金などの方が安心だから(22.8%)

- コスト(手数料・信託報酬)が高いから(18.9%)

- 普段忙しい/時間的なゆとりがないから(17.6%)

- 購入するのが面倒だから(16.4%)

- 売りたい時に売れなさそうだから(9.0%)

- 金融機関からの継続的な勧誘が面倒だから(8.8%)

- 運用によって資産を増やす必要性を感じないから(2.7%)

それぞれの理由に対して、具体的な課題や背景を探ることで、初心者が抱える不安や壁を乗り越えるヒントを提供します。

これを参考に、自分自身の状況に合った対策を考えてみましょう。

なお、データは「令和6年 金融庁 リスク性金融商品販売に係る顧客意識調査結果」に基づきます。

また、筆者の失敗談も下記の記事で公開していますので、あわせて参考にしてみてください。

①資産運用に関する知識がないから(55.5%)

資産運用に関する知識の不足は、株式投資を始めない理由のトップに挙げられています。

金融や投資についての情報は専門的で難しい印象があり、多くの人が「自分には理解できない」と感じがちです。

特に、金融リテラシーを学ぶ機会が少ない日本では、「投資=ギャンブル」という誤解が広がりやすい状況。

しかし、実際には少しの知識で基本的なリスク管理や運用方法を理解できるようになります。

例えば、分散投資や長期保有の基本を押さえるだけでも、投資への不安を大幅に軽減することが可能です。

また、近年では初心者向けのセミナーや無料の学習コンテンツが増えており、手軽に基礎を学べる環境が整いつつあります。

まずは信頼できる情報源を見つけ、少しずつ学びを深めることが第一歩です。

ひろ

ひろ僕自身も投資をする前と今では180℃くらい投資に対する見方が変わっています。

それは、お金や投資の勉強をして知識を見つけたから。これに尽きます。

詳しくは下記の記事にもまとめています。

②余裕資金がないから(51.1%)

余裕資金の不足は、多くの人が株式投資を敬遠する理由の一つです。

特に若年層では、生活費や教育費などの出費が優先され、投資に回せるお金がないと感じることが多いようです。

しかし、株式投資は必ずしも多額の資金を必要としません。

筆者も最初は数万円から始めました。

少額から始められる積立NISAや、数百円単位で購入できる単元未満株など、資金のハードルを下げる仕組みが整っています。

また、家計の収支を見直し、小さな無駄を削ることで投資に回せるお金を確保することも可能です。

例えば、毎月の固定費を1万円節約し、それを積立投資に充てた場合、長期的には大きな資産形成につながるでしょう。

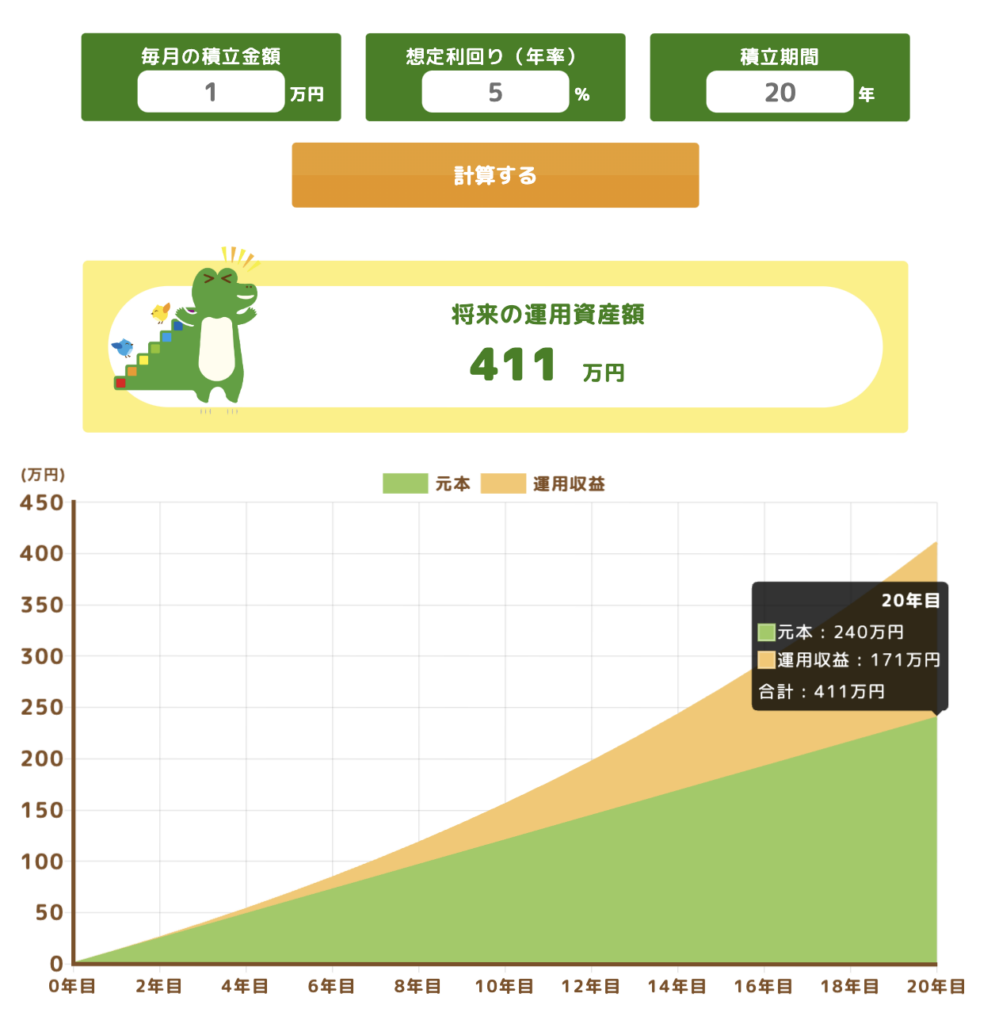

金融庁のHPにある資産シュミレーターを活用して、以下の条件でシミュレーションを行いました。

- 毎月1万円積立を行う

- 想定利回りは年率5%とする

- 積立期間は20年

その結果、毎月1万円でも20年後に「+171万円」ほどになっています。

「まずは少額から」という姿勢で始めることで、余裕資金が少ない人でも投資を現実的な選択肢にすることができるでしょう。

「いくらから投資をすればいいんだろう?」と気になっている方は、下記の記事も参考にしてみてください。

③損をすることへの不安を感じるから(33.4%)

株式投資は損失のリスクがあるため、怖いと感じる人が多いのも事実です。

この不安は、投資の仕組みやリスク管理についての理解が浅いことに起因しています。

例えば、株価の変動により元本割れする可能性はありますが、分散投資や長期保有といった基本的な投資戦略を取り入れることで、そのリスクを軽減できます。

また、初心者向けの商品としてインデックスファンドや投資信託があり、これらは比較的リスクが低く、安定した運用が期待できます。

プロが運用してくれるため、自分自身で1つ1つ銘柄を選ぶ必要がありません。

さらに、最初から大きな利益を狙うのではなく、「まずは資産を守る」という意識で小規模な投資を始めることで、不安を最小限に抑えることが可能です。

不安を抱えている方こそ、堅実な運用方法を学びながら少しずつ挑戦してみるのがおすすめです。

投資に不安を抱えている人は、下記の記事にも目を通しておくといいでしょう。

④元本保証がある預金などの方が安心だから(22.8%)

元本保証がある預金や定期預金を選ぶ方が安心だと感じる人も多くいます。

特に、大切な資金を失うリスクを嫌う傾向がある場合、元本保証のない株式投資は不安材料が大きいと考えられるでしょう。

しかし、預金のみではインフレによる資産価値の目減りを防ぐことが難しい点も理解しておく必要があります。

超低金利の銀行預金のみの方がむしろリスクと言えるかもしれません。

投資は元本保証がないものの、インフレや長期的な資産形成に効果的な手段です。

例えば、株式投資の中でも安定性の高いインデックスファンド(S&P500やオールカントリーなど)や、配当を受け取れる優良株に焦点を当てることで、元本保証に近い感覚で運用を始められる可能性があります。

資産形成の一部にリスクを受け入れるという考え方を持つことで、よりバランスの取れた運用が可能となります。

しかも、銀行だって破産リスクがありますし、絶対安全とは言い切れないんですよね。

コスト(手数料・信託報酬)が高いから(18.9%)

手数料や信託報酬が高いと感じることも、投資を始めない理由として挙げられています。

特に、対面型の証券会社や高コストの投資信託を利用する場合、手数料などが運用利益を圧迫することがあります。

しかし、現在ではネット証券を通じた低コストの商品や手数料無料の投資信託が数多く提供されています。

例えば、SBI証券や楽天証券などでは、手数料を大幅に削減できるため、運用効率を高めることが可能です。

また、事前に信託報酬がどの程度かかるのかは確認できるので、「手数料や信託報酬が高い」という理由だけで、投資を始めないのは情報不足かもしれません。

ちなみに、僕はSBI証券、楽天証券のどちらでも運用を行なっています。

⑥普段忙しい/時間的なゆとりがないから(17.6%)

仕事や家庭の事情で忙しく、投資に割ける時間がないと感じる人が多いことも、株式投資を始めない理由の一つです。

投資には情報収集や市場の分析が必要だと思われがちですが、最近ではそうした手間を大幅に削減できる仕組みが増えています。

例えば、積立NISAやロボアドバイザーは一度設定を行えば自動的に運用が進むため、日々の手間がほとんどかかりません。

(※ちなみに、僕はロボアドバイザーはおすすめしていません。詳しくは下記の記事を参考にしてみてください。)

また、スマートフォンアプリを活用することで、隙間時間に簡単に資産状況を確認したり、少額投資を行ったりすることが可能です。

特に時間が取れない人には、こうした自動化されたサービスを利用しながら、少しずつ投資を始めることが効果的です。

投資は「忙しい人こそ活用できるツール」としての可能性を秘めています。

⑦購入するのが面倒だから(16.4%)

投資の手続きが面倒だと感じるのも、多くの人が株式投資を始めない理由の一つです。

証券口座の開設や商品選び、購入の手続きが複雑で、心理的なハードルとなっています。

しかし、近年では証券口座の開設がオンラインで完結するなど、手続きの簡略化が進んでいます。

僕は5〜6年前に投資を始めました。その頃から、ネットで完結できたので思っていたより簡単でした。

ただし、慣れない作業に加えて、口座開設して運用するまでに時間がかかるので、検討している方は早めがおすすめです。

また、初心者向けのサービスでは、簡単な質問に答えるだけで自分に合った商品が提案される仕組みもあります。

「手続きが煩雑」というイメージを払拭し、スムーズに投資を始められる環境が整っているため、まずは手軽な方法から試してみると良いでしょう。

⑧売りたい時に売れなさそうだから(9.0%)

「投資を始めた後、必要なときに資金を回収できないのではないか」という懸念もあるかもしれません。

特に株式や投資信託は流動性が低いと誤解されがちですが、実際には市場が開いている時間であれば多くの商品を即座に売却できます。

さらに、最近ではETFや上場投資信託など、より流動性が高い商品も増えています。

流動性とは、交換のしやすさのことであり、現金化の容易さを意味します。株式市場においては、株式が簡単に売買できる状態と思ってもらえるといいでしょう。

こうした商品の特徴を理解し、自分のライフスタイルや資金計画に合った投資先を選ぶことで、「売りたい時に売れない」という不安を解消できます。

⑨金融機関からの継続的な勧誘が面倒だから(8.8%)

投資を始めると「金融機関から頻繁に勧誘が来るのではないか…」という心配が、投資を避ける理由として挙げられます。

特に、対面型の証券会社を利用した場合、営業の電話や提案が煩わしいと感じるケースもあります。

しかし、オンライン証券やネット銀行を利用すれば、対面での勧誘を受けることはほとんどありません。

また、自分のペースで運用を進められることもネット証券の大きな利点です。

僕自身は投資を始めてから一度も金融機関から勧誘をされたことがありません。仮に勧誘をされても「すでに個人で運用しているので大丈夫です」と伝えれば、それ以上突っ込んで来れないでしょう。

さらに、勧誘に対しては法律で一定のルールが定められており、不適切な営業は規制されています。

このような仕組みを活用し、必要以上の接触を避けることで、ストレスなく資産運用を進めることが可能です。

⑩運用によって資産を増やす必要性を感じないから(2.7%)

「運用によって資産を増やす必要がない」と感じている人も少なくありません。

特に、現在の収入や貯蓄で十分と考えている人にとって、投資は優先度が低い選択肢となりがちです。

しかし、将来のインフレリスクや予期せぬ出費を考えると、資産運用の意義は大きいといえます。

例えば、現金をただ貯蓄するだけでは、インフレにより実質的な資産価値が減少する可能性があります。

一方で、投資はこうしたリスクを軽減し、資産を守る手段となり得ます。

また、資産を大幅に増やすことを目指す必要はなく、「資産を維持する」ために少額から投資を始めることも重要です。

資産運用は未来の選択肢を広げるための一歩と考え、少しずつ行動に移してみましょう。

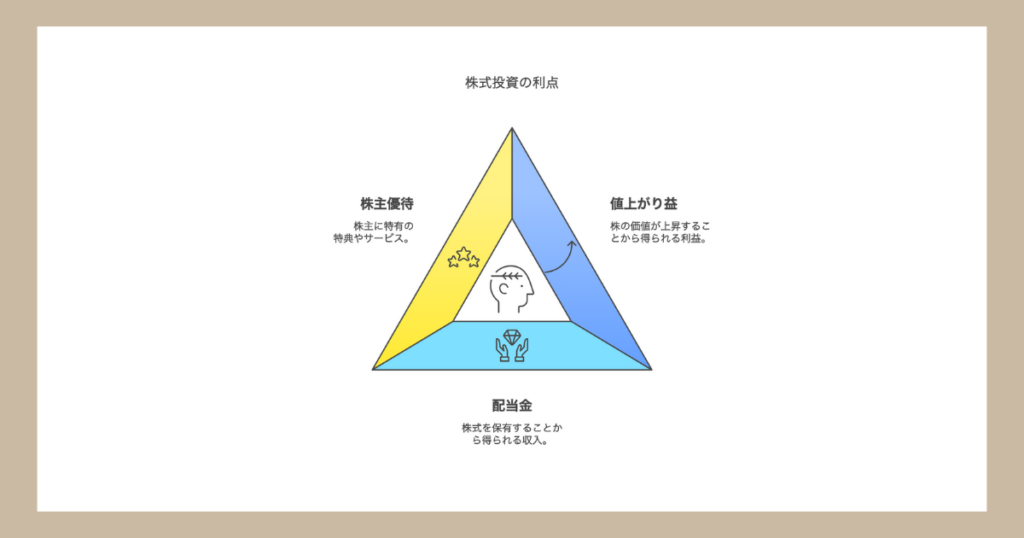

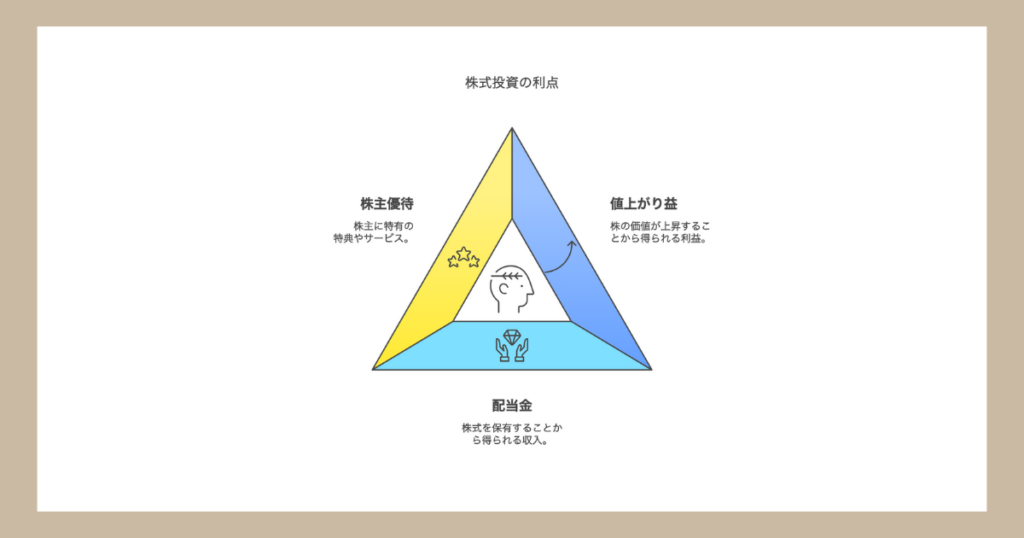

株式投資をやる3つのメリット

株式投資をやるメリットを以下に3つまとめました。一般的かもしれませんが、改めて押さえておきましょう。

- 値上がり益(キャピタルゲイン)が得られる可能性がある

- 配当金(インカムゲイン)を受け取れる

- 株主優待を受けられる

値上がり益(キャピタルゲイン)が得られる可能性がある

株式投資の最も魅力的なメリットの一つが、株価の上昇による値上がり益(キャピタルゲイン)です。

例えば、1株1,000円で購入した株式が1,500円まで上昇した場合、500円の利益を得ることができます。

この値上がり益は、企業の業績向上や将来性への期待、市場全体の好況感など、様々な要因によってもたらされます。

特に、成長産業や革新的な技術を持つ企業の株式は、大きな値上がり益をもたらす可能性があります。

例えば、2013年に1月頃1,000円程度だったソニーグループの株価は、2024年には1万5,000円ほどの水準まで上昇し、15倍以上の値上がり益を実現。

ただし、株価は下落するリスクもあるため、投資にあたっては十分な企業分析と市場動向の把握が重要です。

また、長期的な視点で投資を行うことで、短期的な価格変動のリスクを軽減することができます。

配当金(インカムゲイン)を受け取れる

配当金は、企業が株主に対して利益の一部を現金で還元する仕組みです。

多くの企業が年2回(中間配当と期末配当)配当金を支払い、株主は保有株式数に応じて定期的な収入を得ることができます。給与や年金以外の収入源になります。

例えば、日本たばこ産業(JT)は2024年時点で年間配当利回りが約6%と、定期預金の金利と比べてはるかに高い水準の配当を実施しています。

上記の通り、「100(株)×194円(1株配当)=19,400円」の配当を得ることができています。

また、多くの優良企業は増配(配当金の増額)を継続的に行っており、長期保有することで配当収入を着実に増やすことが可能です。

配当金は株価が下落している局面でも受け取ることができるため、値上がり益を補完する安定的な収入源となります。

特に、高配当株式に投資することで、インカムゲインを重視した投資戦略を構築することができます。

ただし、「利回りの高さだけ」を見るのではなく「増配傾向にあるか」がポイントになるでしょう。

月1万円の配当金を作りたい方は、下記の記事も参考にしてみてください。

株主優待を受けられる

株主優待制度は、日本の株式市場特有の魅力的な制度です。

企業が株主に対して自社製品やサービス、商品券などを提供するもので、2024年時点で1,500社以上の上場企業が実施。

例えば、JALやANAは航空券の割引券を、ゼビオはスポーツ用品の割引券を、サイゼリヤやすかいらーくは食事券を株主に提供しています。

株主優待は、保有株式数や保有期間に応じて内容が充実する場合が多く、長期保有のインセンティブとなっています。

また、優待品の市場価値が配当利回りを上回るケースも多く、実質的な投資リターンを高める効果が期待できるでしょう。

さらに、株主優待は企業の製品やサービスを実際に体験する機会となり、投資先企業への理解を深めることができます。

ただし、優待目的だけの投資は避け、企業の財務状況や成長性も考慮した投資判断が重要です。

まとめ

株式投資を始めない理由には、知識の不足、余裕資金の欠如、リスクへの不安、手間や勧誘の煩わしさなど、さまざまな要因があります。

しかし、それらの障壁は情報収集や少額からのスタート、ネット証券の活用などの工夫で乗り越えることが可能です。

特に近年では、自動化された運用ツールや初心者向けサービスが充実しており、忙しい人や初めての人でも簡単に始められる環境が整っています。

重要なのは、全てを完璧に理解することではなく、少しずつ投資の可能性を知り、未来の資産形成に向けた一歩を踏み出すことです。

本記事を参考に、自分に合った方法で資産運用をスタートし、豊かな将来を築いていきましょう。

投資の勉強方法を確立できていない方は、以下の記事を参考にしつつ、基礎を固めていくといいと思います。